Лояльный государству журналист неоднократно бывал на линии фронта. Однажды он пообщался за кружкой пива с приятелем оппозиционных взглядов. Тот упомянул об этой беседе в подзамочном посте в соцсетях – не назвав имени, рассказал, почему знакомый выбрал такую работу. В описанных мотивах не было ничего компрометирующего – человек ощущал общность с бойцами, героями своих историй. Они ему помогали, тогда как враги пытались его убить. Замысел поста в том и заключался – показать, что на пропагандистские медиа работают не только прожженные циники. Вскоре журналист позвонил недавнему собеседнику. Оппозиционер удивился – никогда еще он не видел приятеля таким испуганным. Напротив, тот всегда был смельчаком. Здесь же ситуация, казалось, была несопоставимой с работой под огнем вражеских дронов. Но «государственник» паниковал, и даже высказал опасение, что коварный «либерал» подставил его и тайно записывал разговор. Пост пришлось убрать.

Родители уговаривали сына не критиковать государство. Они уверяли, что оно хорошее, справедливое, и от того, что оно пытается завоевать новые территории, местным жителям будет только благо. Так что зря сын высказывается против войны. К тому же, если он не замолчит, его ждут большие неприятности, поскольку «у нас ведь такая полиция. Они, если захотят, убьют любого, и им за это ничего не будет».

Врач, работающий в военном госпитале, давал интервью журналистке. Он упомянул, что у него болезненное отношение к насилию, поскольку «ранения в молодом и здоровом организме, полученные неестественным путем, воспринимаются как преступление против природы». В ходе беседы он все больше и больше нервничал. Когда журналистка поинтересовалась, много ли в госпитальной среде людей со строго патриотическими настроениями, врач не выдержал: «Знаешь, это небезопасный вопрос». Хотя его ни в чем не обвиняли, он начал перекладывать ответственность на неких абстрактных людей, избегая подробностей: «повлиять на процесс мы не можем», «живем как живем, и просто делаем свое дело», «[солдаты] ни в чем не виноваты. Этот процесс идет, и всем понятно, какие в нем правила». Интервью зашло в тупик. Даже когда оно кончилось, врач продолжал беспокоиться: «Очень опасную материю ты выбираешь…»

Герои этих трех историй чужды какой-либо фронде. И все же они – такие лояльные, такие образцовые – боятся государственного наказания больше, чем иной оппозиционер. Дело не в трусости. Порой это смелые люди, готовые на службе рисковать жизнью. Они искренне поддерживают государство – и в то же время испытывают перед ним иррациональный страх. Мы попытались разобраться, в чем тут дело.

Героизм авторитарного характера

Влияние установок властей на избирательное формирование смелости граждан описывал еще Платон – в труде «Государство» древнегреческий философ рассказывает, что мужество определяет «законодатель путем воспитания». Правители в этом произведении предстают отцовскими фигурами, которые относятся к соотечественникам как к детям и оберегают «потомство» от его же недостатков.

Английский философ XVII века Томас Гоббс в трактате «Левиафан» представлял государство как искусственного человека, к которому переходит часть функций отца патриархальной семьи, и уподоблял государственные награды и наказания нервам, с помощью которых части тела принуждаются к исполнению обязанностей. Верховную власть Гоббс описывал как искусственную душу. Его современник, философ и писатель Жан-Жак Руссо, критиковал патерналистский подход: «в семье любовь отца к детям вознаграждает его за заботы, которыми он их окружает; в государстве же наслаждение властью заменяет любовь, которой нет у правителя к подданным».

Патерналистская модель государства дожила до наших дней. Правда, тоталитарные режимы XX века убавили ее очарование для интеллектуалов. В 1941 году, в пору наивысшей мощи немецкого нацизма, социолог и психоаналитик Эрих Фромм опубликовал знаменитую работу «Бегство от свободы». В ней он определил отношения между авторитарным государством и поддерживающими его людьми как сочетание садизма (доминирования) и мазохизма (подчинения).

Человек воспринимает некую внешнюю силу, будь то «общественный институт, бог, нация, совесть или моральная необходимость», как отцовскую фигуру, которая дает опору и избавляет от ответственности. Подчинение этой силе рационализируется как лояльность или любовь, но по сути является бегством от экзистенциальных проблем: «Мазохист избавлен от принятия решений. (…) Он избавлен и от сомнений относительно смысла жизни, относительно того, кто “он”. Ответы на эти вопросы уже даны его связью с той силой, к которой он себя причислил; смысл его жизни, его индивидуальная сущность определены тем великим целым, в котором растворено его “я”».

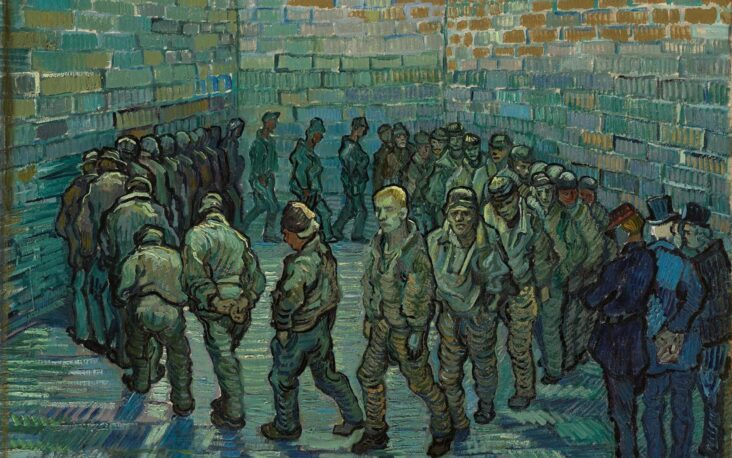

Мужество авторитарной личности Фромм определяет практически как Платон: оно «состоит в том, чтобы выдержать все, что бы ни послала ей судьба или живой ее представитель – вождь. Страдать безропотно – в этом высшая добродетель и заслуга такого человека, а не в том, чтобы попытаться прекратить эти страдания или по крайней мере уменьшить их. Не изменять судьбу, а подчиняться ей – в этом героизм авторитарного характера».

Два вида мужества

В начале XXI века социолог Игорь Кон, известный работами по маскулинности в российском обществе, проанализировал господствовавший в советское время образ «настоящего мужчины». По мнению Кона, главным его свойством была постоянная готовность умереть за Родину или за поддерживаемые официальной идеологией ценности. Самыми положительными героями на страницах прессы и книг были погибшие или отчаянно рисковавшие жизнью мужчины. Они обретали бессмертие в рамках коллективного тела, продолжающего бороться и воздающего хвалы героям.

Кон считал, что есть два вида мужества – физическое («Можешь ли ты закрыть собой амбразуру») и гражданское («Посмеешь ли ты выйти на площадь»). Государство пропагандировало физическое мужество, зачастую преследуя и подавляя гражданское. У этого было два последствия.

Во-первых, фронтовое мужество превращалось в самоцель. Солдат мог считать войну несправедливой, но шел на фронт, «исполняя долг перед Родиной». Ответственность за негативные, а порой и преступные последствия войны он перелагал на принимающих решения и отдающих приказы. Как говорил участник Первой чеченской Алексей С., «подготовленный солдат не должен рассуждать, он должен выполнить свою задачу».

Во-вторых, мужество нередко изменяло фронтовикам в мирное время при столкновении с, казалось бы, намного менее опасными для жизни явлениями – такими, как коррупция и бюрократия. Кон приводит в пример ситуацию из повести Виктора Некрасова «В родном городе». Ее герой, вернувшийся домой после Великой Отечественной, иронически сравнивает тяжелый участок на работе с тяжелым участком на войне: «На фронте нелегко, но там сознание, что ты делаешь самое главное. А здесь? «Место скользкое, не всякий усидит»».

В итоге, по словам социолога, «фронтовики, не боявшиеся идти под огнем в атаку, не смеют поддержать товарища, восстающего против социальной несправедливости». Кон приходит к выводу, что в России гражданское мужество встречается куда реже, чем физическое. И чаще его проявляют женщины.

Прекрасный и ужасный папа

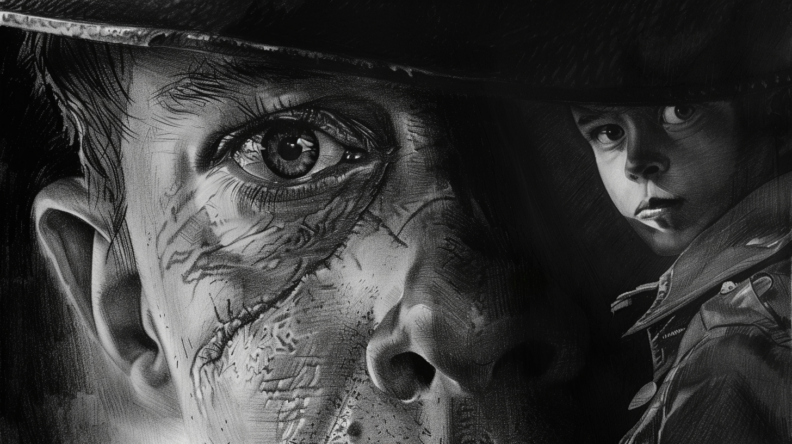

– С точки зрения механизмов психики и храбрость, и трусость – проявления внутреннего конфликта между тем, каким Я должен быть, и тем, каков Я на самом деле, – уверена практикующий психиатр, доктор медицинских наук Маргарита Морозова. – «Я должен» формируется при созревании личности в том числе в результате интроекции образа отца, когда он становится аспектом внутренних психических процессов, перестает быть внешним объектом. У некоторых людей этот образ обретает противоречивые черты. С одной стороны, он прекрасен, всемогущ и надежен, с другой – суров, бесчувственен и непреклонен. Он и объект для подражания, и угроза. Нередко образ отца у взрослых сливается с образом начальства, а в пределе – государства.

На фронте, в условиях реальной ежеминутной опасности, случается самоидентификация с всемогущей стороной этого образа. Война для таких людей может быть притягательной, ведь на ней они чувствуют себя почти равными великолепному отцу. Солдаты, в мирное время ничем не выделявшиеся, проявляют немыслимую храбрость или принимают нетривиальные самостоятельные решения.

Однако в разговоре на «скользкие» темы идентификация меняется, внутри все сжимается от «всевидящего ока». Человеку непонятно, беседует ли он с приятелем или держит ответ в зале суда, где уже начинают читать обвинительную речь.

По мнению Морозовой, даже в относительно нейтральных дискуссиях о государственных проблемах некоторые люди испытывают чувство маленького ребенка, который делает что-то запретное, посягает на авторитет отца. Поэтому они говорят банальности, от них почти невозможно добиться ответа на вопрос «А ты что думаешь?» – «страшный судья» парализует мышление. У человека, испугавшегося «папы», могут резко измениться мимика, речь, жестикуляция – так выражается переход в состояние ребенка. Собеседник, вызвавший на опасный разговор, сам становится источником страха – ведь он может «наябедничать папе».

– В разной степени это свойственно всем нам, – подчеркивает Морозова. – Но в случае особенно выраженного внутреннего конфликта происходит фрагментация психической жизни. В обычных условиях такие люди ведут себя адекватно, но когда затрагивают «опасные» темы, их накрывает с головой чувство ужасного беспокойства, вплоть до паники. Бессознательная фантазия рисует картину разгневанного отца, который жутко накажет, кастрирует. Конечно, не в физиологическом смысле, но лишит самого ценного – возможности творить, получать удовольствие, быть самостоятельным, полноценным. Конфликт усугубляется чувством вины перед прекрасным отцом, которого «презренный Я» обидел и разгневал. За кем теперь прятаться? В том числе и от себя…

Эпизод с родителями, которые одновременно восхищаются государством и ужасаются беззакониям полиции, по мнению Морозовой, наглядно показывает, как происходит фрагментация: «Это такая двойная бухгалтерия в голове. С одной стороны все прекрасно, с другой – все ужасно. Два способа мышления работают не последовательно, а одновременно. Логики здесь нет, это психопатология, разъятость».

Лояльность государству людей с фрагментированной психикой может легко обернуться своей противоположностью:

– Трудно понять, что для них действительно ценно. Они могут декларировать, что лояльны, и при этом испытывать затаенное чувство ужаса: «Я вижу, что отец несовершенен. Это неправильно, стыдно». Лояльность – это всегда идеализация. Но любая идеализация влечет обесценивание: «Папа оказался фальшивым!» Человек может раскачиваться между этими состояниями, как на качелях.

Взаимоотношения с государством как со строгим отцом нередки и у оппозиционеров. Они проявляются в форме инфантильного бунта:

– Он сбежал из дома, от страшного папы. Но тот все равно сидит у него в голове. Такой человек размышляет: «Ух, теперь он меня не достанет. Я в него тычу, карикатуры рисую. Могу показать козу, и попу голую».

Революционеры и бунтовщики

Эрих Фромм писал: «Люди могут бороться против одной системы власти, особенно если они разочарованы недостаточной силой этой системы, и в то же время – или позже – подчиняются другой системе. (…) Кажется, что их протест против любой власти основан на крайней независимости; они выглядят так, будто внутренняя сила и целостность толкают их на борьбу с любыми силами, ограничивающими их свободу. Однако борьба авторитарного характера против власти является, по сути дела, бравадой. Это попытка утвердить себя, преодолеть чувство собственного бессилия, но мечта подчиниться, осознанная или нет, сохраняется. Авторитарный характер – никогда не “революционер”, я бы назвал его “бунтовщиком”. Множество людей – и политических движений – изумляют не очень внимательного наблюдателя кажущейся необъяснимостью перехода от “радикализма” к крайнему авторитаризму. Психологически эти люди типичные бунтовщики».

Спасение от превращения личности в автомат в руках авторитарных систем Фромм видел в творчестве, понимая его в самом широком смысле – «в эмоциональной, интеллектуальной и чувственной жизни человека, а также и в его воле». По его мнению, оно возможно через преодоление фрагментации, превращение личности в единое целое:

«Сознаем мы это или нет, но мы ничего так не стыдимся, как отказа от себя, а наивысшую гордость, наивысшее счастье испытываем, когда думаем, говорим и чувствуем подлинно самостоятельно. Отсюда следует, что важна именно деятельность сама по себе, а не ее результат. В нашем обществе принято противоположное убеждение. (…) Наши личные качества и плоды наших усилий мы рассматриваем как товар, который можно продать за деньги, за престиж или власть. При этом центр тяжести смещается с удовлетворения творческой деятельностью на стоимость готовой продукции; и человек теряет единственное удовлетворение, при котором мог бы испытать настоящее счастье, – наслаждение процессом творчества».

Вольно или нет, Фромм отсылает здесь к знаменитому афоризму Оскара Уайльда: «Все искусство совершенно бесполезно». Именно в этой мнимой бесполезности кроются целостность и самоценность, которые и являются антидотом от превращения в автомат, зависимый от машины принуждения, выдающей себя за всеобщего отца.