Исходный посыл исследования Команды против пыток — понять, почему язык, используемый для описания насилия, работает так, что чем чаще мы говорим о насилии, тем больше подсвечиваем его нормальность.

Авторы исследования надеются, что оно «поможет всем пишущим и читающим — будь то профессионалы или обыватели, журналисты или юристы, исследователи или потребители информации — понять, как устроен разговор о насилии в России и переосмыслить стратегии коммуникации с разными людьми: от политиков и чиновников до потенциальных сторонников и неравнодушных».

Ведь если мы хотим бороться с проблемой жестокости, жизненно важно найти язык, на котором о ней можно разговаривать.

Фрагмент исследования, который мы публикуем, посвящен проблемам медиасреды. В его основе — экспертные интервью с теми, кто создает общественную повестку, — журналистами, блогерами, редакторами, колумнистами и другими акторами медиапространства.

Это те люди, для которых слово — их ежедневный рабочий инструмент, и от владения которым напрямую зависит их успешность. Редакторы, репортеры и прочие контент-мейкеры строят свою работу, отталкиваясь либо от редакционных ценностей и миссии, либо от запроса аудитории. Обе эти мотивации представляли интерес для исследователей и позволили лучше понять, как и по каким правилам формируется публичная повестка.

Между новоязом и некроязом. Как журналисты создают повестку. Меняется отношение — меняется и стилистика

Всему виной рутинизация

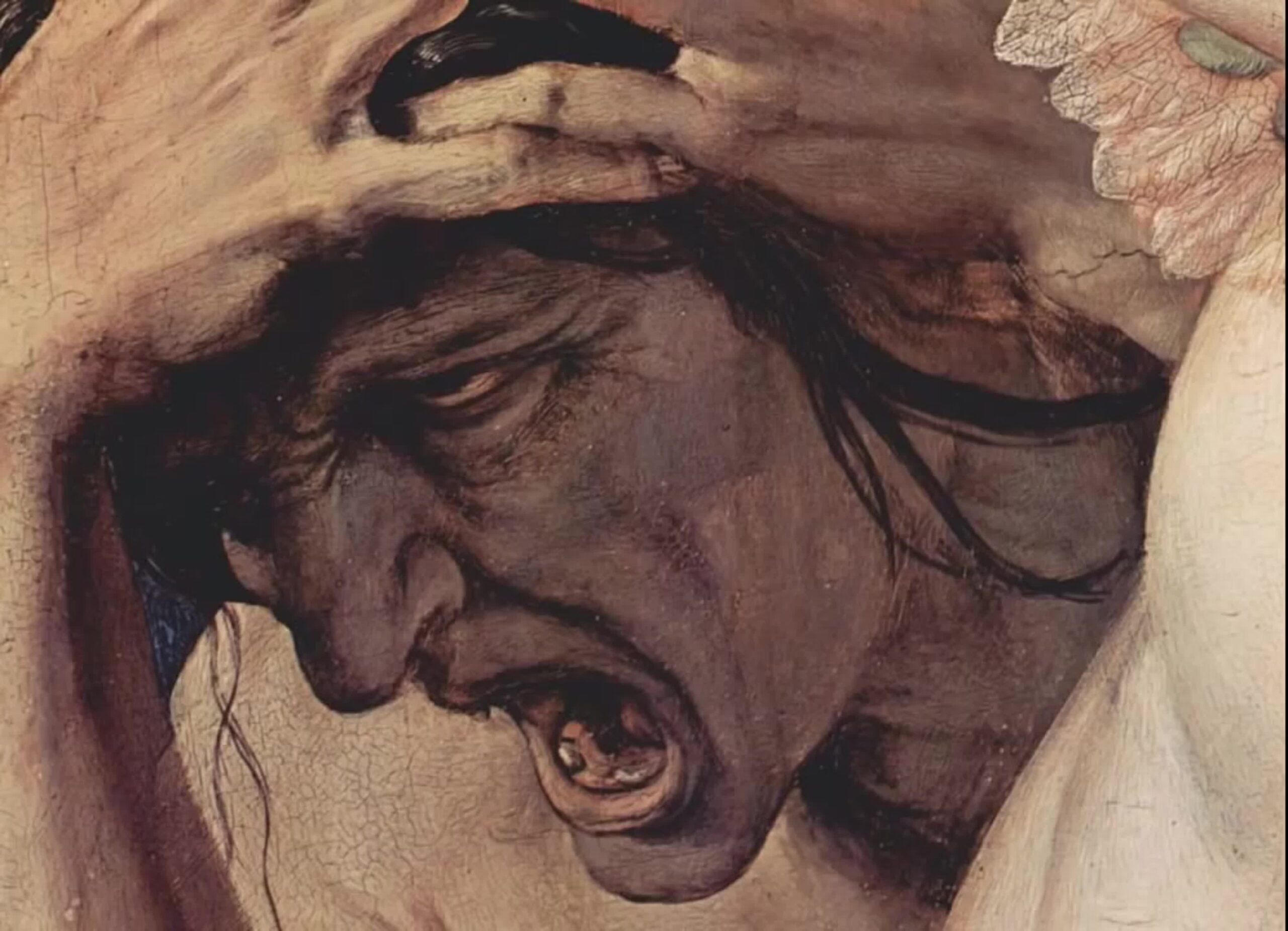

Лейтмотивом всего этого текста — вне зависимости от того, какой язык мы препарируем, — являются нормализация и рутинизация. Однако на этот раз мы говорим о ней не как о следствии, а как о причине, по которой отмирает практика детализированных и живых описаний жестокости через подбор экзальтированных экспрессивных средств: в них со временем пропадает смысл. Те литературные приёмы, что были актуальны в 90-е и нулевые, чтобы достучаться до читателя и произвести на него сильное эмоциональное впечатление, — даже если они порой граничили с неуместностью — уже не работают.

- «Это был такой задор 2010-х годов, когда казалось, что общество не понимает просто серьёзности проблемы с силовыми органами в России […] И тогда об этом хотелось кричать, бить во все колокола. И, может быть, мы тогда и злоупотребляли какой-то такой литературной чернухой. […] Вроде как бы достаточно теперь просто сообщать факты довольно сдержанно и сухо. Все всё и так понимают. Как-то иллюзий не осталось ни у кого».

- «В случаях с сексуализированным насилием, мне кажется, лет 10 назад все бы писали в максимальных подробностях, сейчас все стараются больше выбирать выражения».

- «В нулевые было больше позиции редакции, можно было писать более вольно, с эмоциональной подачей. [Б]ыла такая языковая, скажем так, выразительность в новостях… Сейчас стиль новостей более официальный, более сдержанный».

Вместе с тем усталость от темы насилия испытывают не только читатели, но и сами журналисты, редакторы — следствиями рутинизации для них становятся нежелание искать новые способы транслировать информацию о насилии и отсутствие на это ресурса, нередко случающегося на фоне профессионального выгорания.

В ситуации, когда автор на постоянной основе работает с психологически сложной темой, сталкиваясь с ней ежедневно, еженедельно, используемый им язык описания неизбежно стандартизируется. Это своего рода форма самообороны, и подбор простых слов — одно из самых простых средств. Невозможно постоянно писать материалы, поддерживая неизменно высокий уровень эмоционального надрыва.

Нередко такая стандартизация проходит на фоне того, что редакция прямо формулирует осознанный отход от эмоциональности как критерий собственного формата. Выбор языка сухих фактов становится частью персонального выбора журналиста и, как следствие, редакционной политики.

- «И понятно, что если они [журналисты] пишут про политику, они уже от пыток и от насилия дистанцируются, потому что им надо как-то беречь свои ресурсы».

- «[Э]то неписаные правила, но это проговариваемые правила […] Мы не смакуем детали, это не нужно. Ну, может быть, в очень исключительных случаях, но, как правило, мы не детализируем насильственные действия […] Это самый простой лобовой способ, который вызывает эмоцию. А эмоцией очень легко может быть отторжение».

- «[У] нас моветон — давать какую-то оценку […] Эпитеты оценивающие, насколько его избили, я не могу особо употреблять».

- «[Р]асписывать все детали я смысла не вижу. Достаточно написать так, чтобы читателю было понятно, хотя бы в общих чертах, что произошло. То есть кому там что куда засунули и так далее – наверное, на мой взгляд, это слишком подробно».

Новая этика

Последние несколько лет, по утверждению части информантов, постепенно набирает силу новая тенденция — бережный подход к эмоциям и чувствам читателя, а также корректное описание людей, стоящих в центре сюжета. Это в том числе выливается в сокращении детальности описаний насильственных действий, намеренный отказ от создания шок-контента, практика триггер–ворнингаОт англ. «trigger warning» — сообщение, которое предшествует демонстрации контента, способного травмировать аудиторию и вызвать непрогнозируемые реакции., акцент на терпимость, намеренная тактика не-стигматизации и подчёркнутая корректность. Такое смягчение языка является следствием влияния на СМИ некоммерческого сектора, а основной средой для внедрения подобных бережных практик становятся в основном издания, специализирующиеся на правозащитной тематике. Им уже не так просто написать «инвалид» или «жертва», ведь в центре изложения стоят люди с ограниченными возможностями здоровья и пережившие опыт насилия.

- «Ну в целом общая тенденция такая к большему вниманию к чувствительным вопросам, это проявляется как раз в появлении «триггер–ворнингов». [Р]едакторы стали более внимательно выбирать слова».

- «Резкие изменения, наверное, произошли за последние года три-четыре, может быть, пять, но не больше. И это изменения в том, что мы сейчас называем «независимые медиа». […] Здесь надо сказать спасибо огромное правозащитникам и НКО профильным, которые ходили и объясняли, […] [что надо] использовать медицинскую или НКОшную терминологию, которая может быть такой, очень выхолощенной, [что] не нужно делать идиотские эпитеты…».

- «Моё вхождение в профессию получилось через эту призму [некоммерческого сектора]. И поэтому изначально мне был дан такой язык – не стигматизирующий и достаточно бережный. И так её [лексику] и использую в речи и в письме».

- «И вот этой специальной такой терминологией новояз может делать так, что… мы своими руками отрезаем аудиторию […] Возможно, нам нужно как-то чуть лучше подбирать слова, чтобы разговаривать с людьми о проблемах, которые нас волнуют».

Однако подобная нишевость новояза, как его назвал один из наших собеседников, таит в себе сразу две опасности: новый речевой подход может оттолкнуть аудиторию, которой этот язык не близок и не понятен, а сам этот язык, используемый для описания насилия, снова эвфемизируется и перестаёт быть точным.

Цензура и самоцензура

Немаловажным фактором, влияющим на количество, качество и стиль текстов о насилии, является ужесточение репрессивной политики государства, которая вынуждает СМИ заниматься самоцензурой. В условиях введения новых законодательных ограничений на содержание и форму контента, редакторы и журналисты (первые – в большей степени) вынуждены проявлять большую осторожность, чтобы избежать претензий надзирающих органов.

В частности, российский закон содержит запреты и ограничения на формулировки, касающиеся наркопотребления, отдельных действий и решений государства, сферы сексуальности, способов причинения вреда собственному здоровью и пр., а также на контент, от которого нужно ограждать детей. Вместе с тем нужно держать руку на пульсе и помнить по огромное количество субъектов, при упоминании которых нужно ставить пометки об иноагентстве, нежелательности, включении в списки террористов и экстремистов — противное грозит изданию правовой ответственностью, блокировкой или лишением лицензии.

Слежение за всеми новеллами законодательства и обновлениями реестров отнимает у авторов и редакторов огромный ресурс. Некоторые СМИ особенно ответственно подходят к деперсонификации лиц, замешанных в кейсах о насилии, — ведь всегда можно получить иск о клевете в случае, если виновность названного в тексте лица не была установлена судом. В этом отношении редакции, которые продолжают работать в российской юрисдикции и принимают решение следовать всем правилам, не могут чувствовать себя свободно и вынуждены создавать своим материалам дополнительные фильтры.

При этом далеко не все информанты прямо говорили о проблеме самоцензурирования в своих изданиях. Однако косвенным свидетельством её наличия является всё чаще используемая практика цитирования: факты и события нередко приводятся со слов фигурантов дел, заключаются в кавычки или содержат отсылки к другим источникам и документам. Таким образом редакция как будто перекладывает рассказ в уста других людей — ровно так же, как суды при описании жестокости цитируют свидетельские показания вместо изложения собственных суждений. Новости о насилии, рождающиеся на особо опасном минном поле, подрываются первыми: порой журналисту проще и безопасней от неё отказаться.

- «То есть они [редакторы] со всех сторон сейчас перестраховываются. Но мы находимся, действительно, сейчас в России, поэтому, наверное, с этим связано…».

- «[У] журналистов включается какой-то внутренний критик, внутренний редактор, цензор… ты уже [работаешь] с оглядкой на ограничения или истории ограничений […] И ты уже думаешь, насколько это не навредит твоей дальнейшей работе? […] Ты для себя сам можешь находить причины, чтобы где-то смягчить или ещё что-то».

- «Многие издания боятся, что за какую-то точную формулировку им прилетит какой-нибудь “подарок” от Роскомнадзора в виде штрафа или ещё чего-то такого».

- «[Я] старалась их цитировать, чтобы мне самой не приходилось подбирать слова… мне казалось, что я не подберу слов лучше, чем уже подобрали те, кто видел это… Но и дополнительно было аргументом то, что это не я тут пишу как журналистка, а это люди сказали, мы их цитируем…».

Конечно, цитирование выполняет разные функции и само по себе автоматически не означает наличие самоцензуры. Возможно, издание позиционирует себя как транслятор фактов, а не мнений журналистов. Выбор цитирования может быть обусловлен художественными задачами и обеспечивает точность передачи информации. Но в том контексте, на котором мы хотим сделать особый акцент, цитирование используется как страховка от претензий за содержание публикаций, а отсутствие возможности дать прямую речь — как повод не брать в ленту новость, потенциально способную принести неприятность.

В переводе с юридического на человеческий

Уменьшение выразительности и детализации описаний государственного насилия не означает полный отказ от них. В борьбе за интерес аудитории — неважно, в погоне ли за рейтингами и количеством просмотров или же во исполнение собственной миссии — СМИ вынуждены, насколько позволяют внешние и внутренние ограничения, добавлять в материалы подробности дел и искать интересные углы подачи информации. И одним из главных вызовов для журналистов и редакторов становится нахождение баланса между художественными средствами и имеющимися ограничениями.

- «Один из основных лайфхаков, как заинтересовать человека, — это вызвать у него какую-то эмоциональную реакцию: на заголовок, на ситуацию, на всё остальное. [Ч]тобы чем-то заинтересовать наших пользователей, […] нужно что-то нетипичное им показать».

- «[Редакторы цитату] просто сокращают, а вот эту часть пересказывают, например, своими словами зачем-то. Чтобы помягче, не так противно это читать чтобы было. Зачем они это делают? Наверное, из опасений. А я это прописываю. Я хочу, чтобы у людей были эмоции, чтобы они понимали, что человек пережил».

- «Я всегда буду стараться описывать [насилие] человеческим языком. Кому-то это будет, конечно, не очень приятно, но это вообще не тот мотив, который может меня как-то в этом остановить».

- «Мне кажется, у нас не стоит задача натуралистично описывать. Хочется соблюсти какой-то баланс. И я не сторонник того, чтобы просто одним словом описать, типа “пытали”. Всегда хочется каких-то деталей, это нормально, и текст лучше становится, когда есть какие-то детали».

На фоне постоянно меняющихся способов говорения о насилии сильнее бросается в глаза закостенелость языкового стиля государственных структур. И именно этот контраст позволяет многим авторам не терять хватку — чем выше степень официозности языка госорганов, чьи пресс-релизы, по мнению журналистов, стали более выхолощенными, чем когда-либо, тем больше усилий и находчивости требуется от того, кто пересказывает их слова. И на контрасте с бюрократическим описанием всё более очевидной становится потребность называть вещи своими именами — и подбирать под описания правильные слова, чтобы не потакать намерению государства скрывать самые ужасающие смыслы за пустыми, обтекаемыми формулировками.

- «[В]сю эту информацию [об уголовных делах] мы чаще всего получаем из релизов ФСБ либо из пресс-релизов суда. Они же даже написаны одним и тем же языком, в одних и тех же формулировках».

- «[Решения судов] часто написаны канцелярским казённым языком. И вот это совершенно точно важно переписывать в какой-то более разговорный вид. [П]росто чтобы читатель мог продраться сквозь вот это всё юридическое и сложное».

- «Ну и ещё большая проблема – это вот этот вот некрояз, этот государственный язык, который говорит непонятными терминами, размывает смыслы. […] К сожалению, приходится людей [журналистов] переучивать с этого языка, потому что они ему очень сильно поддаются».