Тест на 9 из 10

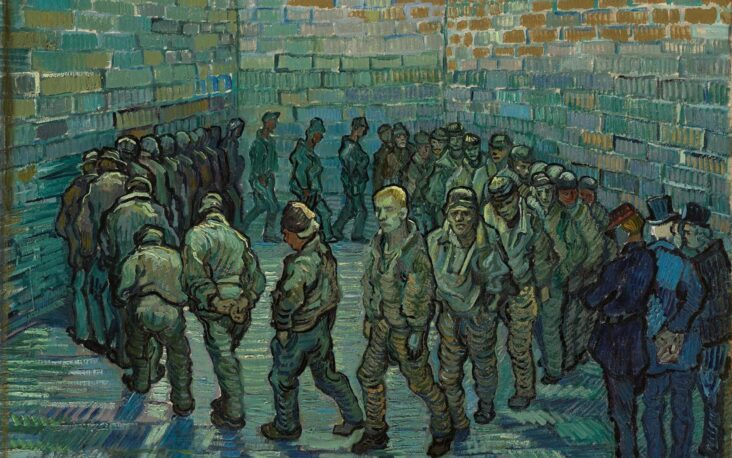

– Давно-давно в лесу жил собака. Скучно ему было, – вслух читает текст таджикский мальчик Али в здании подмосковной библиотеки. Занятия для детей мигрантов там проводит благотворительная организация «Перелетные дети».

– Собака – она, женского рода, – поправляет его учительница.

Али закончил в Таджикистане три класса и теоретически должен был пойти в России в четвертый. Но его никуда не взяли – причем не по новым правилам, а уже больше года назад. Никакого тестирования по русскому языку тогда еще официально не было, но, как рассказывает куратор «Перелетных детей» Анна Орлова, серьезные проблемы существовали и раньше. «Детей не брали в школу под предлогом того, что в школах нет мест, – говорит она. – Но это не так – как мы потом выясняли, в классе было около 25 человек. Взять еще одного или двух для них не было проблемой». И такое говорит не только она.

Вполне достоверный факт, что не все дети мигрантов посещали российские школы даже применялся сторонниками ужесточения правил: якобы иностранцы не хотят учить детей, а использовать их как помощников в торговых точках. Особенно громко об этом говорил депутат откровенно националистических взглядов Михаил Матвеев. Общаясь со СМИ, он утверждал, что из 800 тысяч несовершеннолетних иностранцев на территории России, школу посещают только 200 тысяч, а на более чем 8 тысяч родителей составлены протоколы за недобросовестное исполнение обязанностей по воспитанию.

Еще одна важная деталь. Из 23 616 детей мигрантов, которые подали документы в российские школы в 2025 году, до этапа с тестом добрались далеко не все. Большая часть из них просто не смогла собрать нужные документы. Тест сдавали только 5940 детей (25% от всех подавших документов), из них 2964 – провалили его. После подачи документов в школу, их передают в МВД и проверяют около месяца. Из-за этого многие просто не успевают уложиться в сроки.

Иными словами, с новым законом у Али и его старшего брата Омара шансы учиться стали еще меньше. В критериях к тесту – тем более за четвертый класс – упоминаются «орфоэпические и грамматические ошибки» в устной речи. Если бы Али прочитал «Давно-давно в лесу жил собака. Скучно ему было» на тестировании, это был бы минус один балл. И такую ошибку можно сделать всего два раза, на третий экзамен считается проваленным.

На языке чиновников от образования это звучит так (возможно, им самим не помешали бы дополнительные занятия по русскому языку):

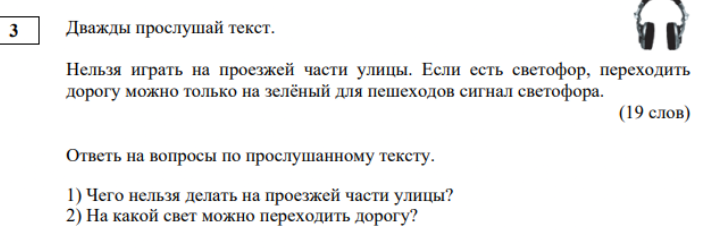

Максимальный балл за полное правильное выполнение всех заданий теста – 20. Минимальному баллу 3, подтверждающему успешное прохождение иностранными гражданами и лицами без гражданства тестирования на знание русского языка, достаточное для освоения общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, установленному Рособрнадзором, соответствует 18 первичных баллов за выполнение заданий диагностических материалов, из которых не менее 9 первичных баллов получено за выполнение заданий устной части.

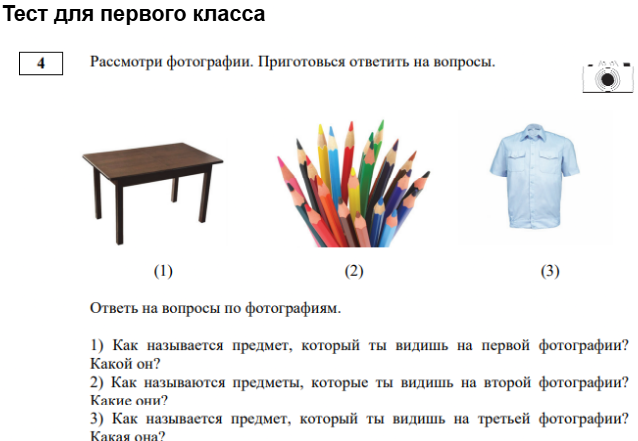

В первом классе заданий меньше, они все устные, но принцип не меняется – правильно нужно ответить на 90% вопросов, и ответы с «грамматическими ошибками» не засчитываются.

Какие методические ошибки видят в тестах два специалиста по обучению русскому как иностранному из университетов России

Назвать их имена мы не можем по соображениям безопасности.

Первые и основные претензии: к форме проведения тестирования. Детей, в том числе семи лет, отводят в кабинет с незнакомым человеком и направляют на них камеру. Присутствие родителя могло бы их поддержать, но это не разрешено. При этом когда российские дети проходят собеседование при поступлении в первый класс (впрочем, по закону это не должно влиять на решение о зачислении), родители присутствуют.

Хотя вопроса задается два: «Как называется предмет?» и «Какой он?», за ответ дается один балл. При этом ребенок может ответить правильно только на один вопрос, но это не поможет ему поднять оценку.

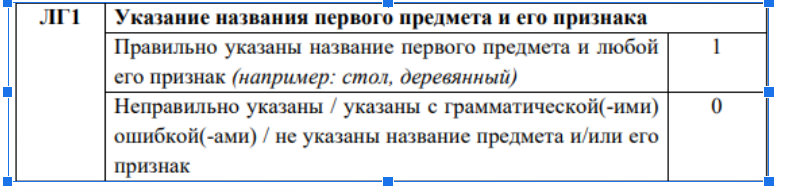

В тесте по аудированию для 1 класса дается сложное предложение с придаточным. А условия содержат инфинитив и модальное слово. Для аудирования будущим первоклассникам должен быть предъявлен текст с простыми предложениями, чтобы он был понятен. Необходимо также чтобы у текста был сюжет, которого здесь нет.

В задание используется несоответствующая уровню лексика: слова «проезжая часть», «пешеходов», «сигнал». Эти слова входят в базовый словарный запас уровня А1 (российская классификация – ТРКИ 1.1). Они являются пассивными даже для многих детей-носителей языка. Слова, которые подходят ребенку такого возраста: «дорога», «машины», «играть», «опасно», «светофор», «красный/зеленый», «человечек», «стоим», «идем». Еще хорошо было бы, если бы ключевые фразы повторялись, чтобы ребенок мог их запомнить, так как проверяется восприятие на слух.

Задание совершенно несостоятельно и требует замены, так как содержит лингвистическую ошибку. Здесь содержатся омонимичные (похожие) корни:

«вод», который связан с водой и «вод», который связан с движением («водитель”, «проводка»). Это проверка не знания языка, а случайной омонимии корней. Различение омонимичных корней — задача уровня 6-7 класса, а не 3, тем более для инофонов. Даже носители языка в этом возрасте часто объединяют такие слова по формальному признаку.

К тому же нет контекста для определения значения слов. Через языковое чутье, скорее всего, также не получится проверить, т.к. будет путать слово «жидкость». Для инофонов выполнение этого задания повлечет за собой дезориентацию в языке, убежденность в «невозможности» понять русскую лексику и потерю мотивации к изучению.

Текст о выборе будущей профессии является проблемным и не рекомендуется для использования в блоке «аудирование». Эта тема для школьников 8 класса – не центральная. Они начинают задумываться, что делать в будущем, но учитывая сдвиг возрастных рамок и более позднее взросление современных подростков, выбор в эти годы делают немногие. Если говорить о материале, то несмотря на актуальную тему, его структура и содержание создают значительные трудности для восприятия на слух.

В тексте нарушена логическая связность. Текст состоит из двух абсолютно независимых смысловых блоков: общего – о проблеме выбора профессии и развитии способностей, и конкретного – пример с Пушкиным и его няней. Между этими блоками отсутствуют логические переходы. Резкий скачок от абстрактных рассуждений к конкретному историческому примеру может дезориентировать слушателя. Для аудирования такая композиция недопустима.

В тексте преобладают общие формулировки: «проблема выбора», «достойный гражданин», «дело всей жизни» и в то же время отсутствуют конкретные, близкие 14-летним подросткам примеры: IT-специалист, врач, дизайнер. Пример с Пушкиным из XIX века слишком удален от современной реальности. Стилистически текст достаточно неоднороден, начинается как социально-психологический текст («проблема выбора»), а заканчивается как литературный этюд («добрая няня», «выразительная речь»), что затрудняет целостное восприятие. Также у школьников обязательно возникнут сложности с лексикой и грамматикой: «привить вкус к избранной профессии» (идиома, сложная для понимания), «стремящегося стать достойным гражданином» (причастный оборот, книжный стиль), «привила ему любовь к выразительной речи» (устойчивое выражение).

Я пытаюсь провести эксперимент: вместе с Анной Орловой даю Али и Омару несколько заданий из тестов: за четвертый, третий и даже второй класс.

– Как ты считаешь, что самое главное в дружбе? – читаю я вопрос из устного задания. Вопрос, конечно, философский и требует неплохого словарного запаса.

– Ничего, – отвечает Али. Возможно, он просто устал, потому что я его задержал после занятий, и он хочет домой. Такой односложный ответ, конечно, никто не примет, и учительница пытается предлагать варианты.

– Отвечать надо развернутыми предложениями. «Главное в дружбе – это поддержка. Если у тебя нет денег на автобус, друг всегда поможет», – говорит Анна.

На подсказки Али реагирует хорошо – сразу оживляется.

– Какие качества человека обычно мешают дружбе? – читаю я следующий вопрос, думая про себя, всякий ли российский третьеклассник знает слово «качества».

– Давай задам вопрос иначе, с каким человеком ты бы не стал дружить? – помогает Анна

– С хитрым! – бойко отвечает Али. – И с мошенником.

– С ненормальным, – добавляет его брат Омар.

Подобных неоднозначных вопросов в тестах еще много. Но если мальчику немного помочь, он все же справляется и неплохо.

– Назови одним словом перечисленные предметы: кастрюля, тарелка, ложка, вилка, – читаю я из теста.

– Мужчины, женщины, мальчики и девочки – это люди. А кастрюля, тарелка, ложка и вилка?, – переводит на детский язык Анна.

– Посуда! – радостно говорит Али.

«Сами тесты – адекватные, – говорит «Черте» методист, знакомый с ходом их разработки. – Возможно, в материалах где-то и есть спорные моменты, но хуже всего – порог в 9 баллов из 10. Изначально он был намного ниже – 30%, но первоначальные варианты принесли на слушания в Госдуме и там приняли политическое решение его поднять. В результате способности ребенка оцениваются неадекватно – есть высокая вероятность ошибки, связанной с неязыковыми факторами. Ребенок может растеряться, перенервничать, проявить невнимательность, поэтому порог, на мой взгляд, должен быть на уровне 60-70% – это оценка «хорошо». Насколько мне известно, значительная часть проваливших тест в регионах как раз и набрали 8 баллов. То есть у них на самом деле хороший результат, но в школу с ним не берут. Если бы в Госдуме была хоть какая-то дискуссия – все могло бы быть лучше. Но как известно, идея пользовалась почти абсолютной поддержкой».

Об этих слушаниях в Госдуме есть заметка в «Коммерсанте», где чиновники активно критиковали низкий порог. «Они (Рособрнадзор – «Черта») привыкли, что на уровне подзаконных актов можно вариативно, как они себе это представляют, все сделать. Но сейчас не та ситуация, – ругалась на них депутат Ирина Яровая. – В данном случае ответственность парламента за исполнением закона перед гражданами обнуляется безответственностью решений, которые принимаются профильными министерствами». Спикер Госдумы Вячеслав Володин тоже назвал решение пороге в 30% «девальвацией» идеи.

После этого первоначальный вариант был удален с regulation.gov.ru, а пресс-служба Рособрнадзора сообщила: «По техническим причинам произошло опубликование недоработанного текста акта о минимальном количестве баллов, которое иностранные граждане и лица без гражданства должны набрать по русскому языку для обучения в российских школах. В настоящее время проводится служебная проверка этого факта. Работа над документом продолжается».

Впрочем, у других собеседников «Черты» есть серьезные замечания и к самим заданиям (смотри в приложении)

По словам источника «Черты», в разработке участвовали сотрудники двух институтов: ФИПИ (Федеральный институт педагогических измерений, на сайте которого и размещены демо-версии) и ИСМО (Институт содержания и методов обучения).

Огонь по своим

В пропагандистском издании Readovka, ресурсах «Русской общины» и ведущего «Соловьев Live» Сергея Мардана уже собралась масса историй, когда в школы не могут попасть не мигранты, а репатрианты – русские из постсоветских стран, которые по тем или иным причинам решают переехать обратно в Россию. Например, этим громко возмущалась Алия Толстых – блогер, которая ведет каналы в TikTok и Telegram каналы под ником «Русская Казашка». Она активно поддерживает политику Кремля и участвует в мероприятиях АНО «Евразия» – проекта по продвижению российской «мягкой силы». Но и с ней бюрократическая машина обошлась жестоко – ее дети в школу не поступили.

О том, как именно русские дети проваливают несложный, казалось бы, тест на знание разговорного языка с небольшой устной частью, можно судить из reels проекта «Дети Петербурга». «Мне сказали: «Какой твой любимый фильм?». Я ответила, что люблю программу BBC и это не засчиталось ответом», – рассказывает пятиклассница Лиза, переехавшая с родителями из Кыргызстана.

«Может быть, нам вообще освободить детей русских репатриантов от экзамена на русский язык? Пусть его проходят только дети инокультурных мигрантов», – пишет телеграм-канал «Русской общины. И совершенно не видит противоречия: ведь если бы тест был адекватным с методической точки зрения, русские дети сдавали его без каких-либо сложностей.

Депутат Константин Затулин (он, стоит отдать должное, изначально был против зачисления в школы через тестирование, за что получил публичную отповедь от спикера Вячеслава Володина) уже в октябре предлагал освободить от тестирования детей участников программы по добровольному переселению соотечественников. Но министерство просвещение оказалось готово только на куда меньшую уступку: убрать письменную часть тестирования для «участников государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников», а также детей дипломатов и консульских работников. Эта норма вступила в силу 19 октября.

Дипломат одной из стран Центральной Азии, с которым удалось пообщаться «Черте», подтвердил, что с проблемами при зачислении в российские школы сталкиваются и их дети. «Мою младшую дочь не взяли в начальную школу, хотя она у меня уже умеет даже читать по-русски, – рассказывает он. – Я давал ей читать «Бородино» в детской книжке с картинками, потом спросил: «О чем это?». И она ответила: «Про войну русских с французами». Это ведь уже немало для ее возраста!». Из разговоров с коллегами собеседник «Черты» знает, что аналогичные проблемы возникают у сотрудников многих посольств: Турции, Вьетнама, Анголы, Нигерии. «Но как с ними можно сравнивать страны Центральной Азии? У нас с Россией общая история, а русский язык имеет официальный статус», – возмущается он.

Нововведению от Минпросвещения дипломат обрадовался. До него он собирался подыскивать дочке частную школу за немалые деньги или ждать три месяца, чтобы сдать тестирование повторно, а может и вообще отправить членов семьи на родину. Теперь возможность сдать новый экзамен появилась намного раньше – после 20 октября.

Впрочем, насколько уступка Минпросвещения поможет именно русским репатриантам, еще неизвестно. Ведь при критериях Рособрнадзора провалить можно и устную часть теста – если только школы не получат неофициальное указание «не валить» тех, кто идет по упрощенному варианту.

Лучшее, конечно, позади

Каким бы странным ни казался языковой тест, вопрос, как именно поступать с детьми мигрантов, плохо владеющим русским языком, вполне легитимен. За время работы над этим материалом «Черта» успела пообщаться и с учителями, и с родителями, которые поддерживают идею ограничений – ведь мигранты действительно создают дополнительную нагрузку, требуя куда больше внимания и времени.

При этом «классы, где больше половины – мигранты», которыми пугают правые (настроенные против мигрантов) спикеры если не миф, то очень редкое явление. Такие можно встретить разве что в отдельных районах мегаполисов, где расположен крупный рынок или много строек.

«Представители не коренных этносов составляют в школах Центральной части России от 7 до 16%. Больше всего в Московской области – 16,2%. При этом миф о том, что школы столицы и Подмосковья заполнены приезжими, не подтвердился, – писало в 2019 году не какое-нибудь леволиберальное издание, а «Комсомольская правда», со ссылкой на исследование Института образования Высшей Школы Экономики. – Вот реальные цифры для школ, которые, молва окрестила «мигрантскими»: в старших классах 2–4 человека, переехавших из стран СНГ; в средних классах – 5-6 учеников; 7–9 учеников-мигрантов на класс – в начальной школе. Это при средней наполняемости класса 28–30 человек».

Не слишком пугающие данные привел и министр просвещения России Сергей Кравцов, когда в прошлом году отвечал на депутатский запрос Михаила Матвеева. По его данным на сентябрь 2024 года, «численность иностранных граждан не превышает 10% от общей численности в классах». Буквально год назад министр Кравцов был оппонентом националистов из Госдумы, напоминая, что «иностранные граждане и лица без гражданства обладают равными с гражданами Российской Федерации правами на получение дошкольного и общего образования на общедоступной и бесплатной основе». Идея, что детям можно просто отказывать в зачислении, ему совсем не нравилась.

«Министерство просвещения сумело на корню отвергнуть идею о платном образовании для детей мигрантов – и на том спасибо, – прокомментировал «Черте» методист, знакомый с обсуждениями в ведомстве. – При этом, разумеется, введенный порядок и правда не соответствует ни российской конституции, ни международным обязательствам – в частности, Конвенции ООН о правах ребенка».

«Мигрантские классы, наверное, где-то можно найти, но конечно, это желание выдать муху за слона, – говорит «Черте» председатель независимого профсоюза «Учитель» Дмитрий Казаков. – Я помню только один случай, когда учитель жаловался на детей иностранцев. Было пару жалоб на детей из регионов российского Кавказа – проблемы с дисциплиной. Но реальной проблемы нет – а если есть, то очень локально».

«В школах России, чтобы облегчить работу педагогов, должны появиться должности учителей русского как иностранного. Нужны отдельные классы. И тогда всем участникам педагогического процесса будет легче», – делится соображениями с «Чертой» один из участников проекта «Российский учитель за рубежом», пожелавший остаться неизвестным. Он сам раньше работал на Урале, а теперь – в Таджикистане. Работой доволен – говорит, ученики очень мотивированные и уважают учителя. Но признает – тест, который предлагают в России, они бы не сдали.

Русский язык как иностранный – отдельная специальность, которой готовят и в вузах, и на курсах переподготовки. И, как утверждает собеседник «Черты», «наличие такой должности хотя бы в одной школе спасет целый район в мегаполисе или даже небольшой город».

Между тем, интересные эксперименты по адаптации мигрантов в России были, но постепенно свернулись. «В самом конце 90-х и начале 2000-х в НКО, которые помогают с адаптацией, обращались в основном внутренние мигранты, беженцы из Чечни, – говорит «Черте» Влада Баранова, социолингвистка и исследовательница миграции. – Там была другая ситуация. У родителей этих детей было хорошее знание русского, но могло быть отставание по программе. А еще им нужна была психологическая поддержка – ведь они видели войну. Саму проблему, что учителя не умеют работать с детьми, у которых русский язык не родной, осознали позднее, но системной работы с этим не было. Никто не пытался создать какую-то программу и последовательно применять ее в разных регионах. Но это было, разумеется, все равно лучше чем сейчас, когда детей просто не зачисляют в школы».

Наиболее удачным Влада Баранова считает опыт московских адаптационных школ. Дети, плохо владеющие русским, целых год ходили на занятия по языку, дополнительно посещая некоторые другие уроки вместе с одногодками – например, музыки или физкультуры, где не требуется хорошего владения языком.

«Это было больше всего похоже на европейскую модель интеграционных классов, – говорит исследовательница. – Но этот проект длился лет семь, а потом у него постепенно закончилось финансирование. Хотя его как раз стоило бы развернуть на всю страну».

Интересным опытом поделилась и Анна Орлова, которая помимо проекта «Перелетные дети» работает в известной подмосковной школе «Ковчег». «В какой-то момент мы просто смешали детей мигрантов, которые у нас учатся по благотворительной программе, с местными детьми – чьи родители платят за обучение немалые деньги. И успеваемость выросла у всех. Потому что тем, у кого русский родной, пришлось подсказывать иностранцам. А чтобы что-то подсказывать, надо разбираться самому».

Пример и правда вдохновляющий. Но есть сомнения, что он применим в любой муниципальной школе где-нибудь в провинции.

Так и надо?

Буквально на прошлой неделе Владимир Путин подписал указ о Концепции миграционной политики России на 2026-2030 годы. В ней есть намеки, чего ждут от детей мигрантов.

В разделе «Основные направления реализации миграционной политики» указано «ограничение пребывания в Российской Федерации неработающих и не проходящих обучения членов семей иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность или получающих образование в Российской Федерации». А в «ожидаемых результатах» – «снижение доли находящихся на территории Российской Федерации детей иностранных граждан, не посещающих общеобразовательные организации».

О том, что дети мигрантов – это плохо, открытым текстом заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников. «Все по-честному – люди приезжают из других стран, зарабатывают деньги, получают деньги, уезжают. Нам здесь не нужны объективно ни семьи, учить мы не обязаны не граждан своей страны и так далее» – сказал он, выступая в университете «Сириус». Подобных радикальных и даже жестоких заявлений чиновников, политиков и просто публичных спикеров можно найти еще множество.

Все это вызывает подозрение – детей не берут в школы, чтобы побудить к отъезду целые семьи. Всех, кроме взрослых мужчин, которые российской экономике как раз нужны. «Если невозможно обеспечить обучение ребенка в школе на русском языке, значит, он должен учиться в своей школе, в своей стране. Это не вопрос депортации, это вопрос получения ребенком среднего образования», – говорил во время визита в Ташкент глава СПЧ России Валерий Фадеев.

В конце сентября, после того как на тест стали активно жаловаться родители, депутат Ирина Яровая заявила, что материалы необходимо пересмотреть. «Мы дали поручение профильным министерствам и договорились о том, что <…>, на уровне подзаконных актов будет проведена дополнительная работа по качественной донастройке контрольно-измерительных материалов и порядку проведения тестирований». Сама же система с тестированием перед приемом в школы ее полностью устраивает. «Сегодня фактически мы впервые обладаем объективной и достоверной информацией по всем вопросам, связанным с зачислением в школу детей иностранных граждан, по порядку проведения тестирования. И мы понимаем, что сегодня эта работа позволила снять множество социальных конфликтов и создать правильные условия для организации образовательного процесса», – считает Яровая.

Стало ли этой «качественной донастройкой» исключение письменной части для весьма узкой категории детей, о которой мы говорили в начале, или стоит ждать еще каких-то изменений – пока неизвестно. Однако методист, с которым удалось поговорить «Черте», утверждает, что работа над новыми вариантами идет постоянно. «Это как с ЕГЭ и ОГЭ, – когда тестирование прошло, старые варианты уже использовать нельзя, поэтому работа идет непрерывно». Собеседник также предположил, что в будущем возникнут подготовки детей мигрантов в тестированию, которая сгладит ситуацию.

«Злой умысел российских властей заключается скорее в самом создании системы, когда детей из-за каких-то формальных причин лишают права на образование, – резюмирует исследовательница миграции Влада Баранова. – А сложный тест становится лишь последним барьером для тех, кто прошел все остальные».