«Ночью был обыск и арестовали маму»

Олег Черневский, 16 лет. Ученик московской школы

«[дата обведена в черную рамку]. Ночью был обыск и арестовали маму. Все это пережилось гораздо легче. Утром ходил в школу, посидел там часок, хотел поехать на лыжах, но раздумал, т.к. не выспался и холодно. Приходил Игорь, с ним часа 3 поиграли очень весело. В обед пришли и запечатал комнату в 17 м кв. Еле успели оттуда вынести самое необходимое».

«Слыхала, что исключен из партии дядя Вася. Он якобы сказал, что любит больше Ленина, чем Сталина»

Нина Костерина, 16 лет. Комсомолка, дочь писателя и журналиста Алексея Костерина, которого арестуют через полгода после этой записи, в мае 1938 года. В 1941 году Нина погибла во время обороны Москвы.

«Сегодня произошла страшная и безобразная сцена.

С Дальнего Востока приехала знакомая папы Эсфирь Павловна, позвонила нам. Мамы не было, и говорила я. Она спросила, как наши дела. О многом в нашей жизни она знает: папа ей, как члену партии, все рассказал.

Я сказала, что дядя Миша и тетя Аня арестованы и никаких сведений о них нет, а Ирма, моя сестра, в детдоме.

Слыхала также, что исключен из партии дядя Вася, брат отца. Он якобы сказал, что любит больше Ленина, чем Сталина. Эсфирь Павловна рассказала, что папа держится бодро, духом не падает. Хотя и не работает, но зарплату ему выплачивают. В его дело должна вмешаться Москва.

Когда я кончила разговор, бабка накинулась на меня, зачем я все рассказываю другим. Я сказала, что Эсфирь Павловна знает папу и его дела, да и вообще я скрывать ничего не буду и в школе все расскажу. Тогда она с криком набрасывается на меня и требует, чтобы я не смела этого делать и что все это меня не касается.

Когда же я повторила, что лгать и скрывать ничего не буду, она бросилась на меня, повалила на кровать и схватила за горло. «Задушу!» — кричит. Тут я тоже рассвирепела. Вырвалась, стала кричать, что она ведьма, что она недостойна получать пенсию за погибшего мужа — старого большевика…

Ясно, они все боятся — и тетки и бабка… А на меня после такой перепалки напало отчаяние… Папа, папочка, приезжай скорей…»

«Советские люди в зашторенных кабинетах на Лубянке избивают и мучают таких же советских людей»

Александр Гладков, 25 лет. Драматург и киносценарист

«Кончается страшный, нелепый, таинственный, трагичный и бессмысленный 1937-й год. Когда-нибудь о нем будут писать романы и исследования, поэмы и драмы. Историки разберут страшные архивы (если они сохранятся) и ничего не поймут: почему вдруг в такой талантливой, здоровой, молодой и сильной стране оказалось так много преступников и притворявшихся друзьями и патриотами врагов. Почему самые умные и смелые были побеждены самыми тупыми и трусливыми.

Много тайн и загадок принес этот год, и все ли их разгадает будущее? Не знаю, в чем виноваты БухаринПартийный функционер, бывший член Политбюро Николай Бухарин был арестован 27 февраля 1937 года. 13 марта 1938 года Военная коллегия Верховного суда СССР признала Бухарина виновным и приговорила его к смертной казни. Через два дня он был расстрелян на полигоне «Коммунарка» Московской области и похоронен там же. В 1956 году Президиум ЦК КПСС отказался реабилитировать Бухарина на основании «многолетней антисоветской борьбы», но в 1988 году его все-таки реабилитировали и даже посмертно восстановили в партии. и ТухачевскийМаршал, военачальник РККА времен Гражданской войны Михаил Тухачевский был арестован 22 мая 1937 года по обвинению в организации военного заговора с целью захвата власти. Расстрелян через три недели в подвале здания Военной коллегии Верховного суда СССР на Никольской улице в Москве. Реабилитирован в 1957 году. , но я знаю, что брат Лёва ни в чем не виноват, и знаю, что мой великий учитель Всеволод Эмильевич МейерхольдТеатрального режиссера Всеволода Мейерхольда арестуют полтора года спустя, в июне 1939-го, а 1 февраля 1940 года Военная коллегия Верховного суда СССР приговорила Мейерхольда к расстрелу. На следующий день режиссера расстреляли. В 1956 году внучка Мейерхольда Мария Валентей добилась его реабилитации. В 1987 году стало известно место захоронения режиссера: «Общая могила № 1. Захоронение невостребованных прахов с 1930—1942» на Новом Донском кладбище. , имя которого запятнано и унижено, неизмеримо выше, глубже, благороднее тех, кто сейчас его поносит. Может, близкие Бухарина и Тухачевского думают так же.

Советские люди дрейфуют на льдине у Северного полюса, огибают на крылатых кораблях без посадки половину земного шара, советские люди в зашторенных кабинетах на Лубянке избивают и мучают, добиваясь чудовищных признаний, таких же советских людей, тянутся на восток и север бесконечные составы теплушек, набитых советскими людьми, и их с пулеметами на крышах охраняют другие советские люди.

А в городах в ресторанах гремят джазы, на сценах театров страдает Анна Каренина, типографии печатают в миллионах экземпляров стихи Пушкина и Маяковского, и десятки миллионов людей голосуют за невысокого коренастого человека с лицом, тронутым оспинками, и желтоватыми глазами, человека с солдатскими усами и рыбацкой трубкой, именем которого совершались все подвиги и подлости в этом году».

«Все-таки должна быть справедливость. Ведь не будут же наказывать невинных»

Магдалина Буркина, 16 лет. В 1943 году — военная переводчица, позднее — литературовед.

«Сегодня М.В. сидела целый вечер и говорила про папу. Она говорит, что будто бы все, кто сейчас арестован, будут или сосланы, или расстреляны. Я этому не верю. Что ж, значит, надо уничтожить больше половины населения Тулы. И потом, ведь всё-таки должна быть справедливость. Ведь не будут же наказывать невинных. За что должен нести наказание папа, ведь он решительно ни в чём не виноват».

«Разве для ареста нужны причины?»

Любовь Шапорина, 70 лет. Художница, переводчица, создательница первого в советской России театра марионеток, жена композитора Ю. А. Шапорина. Свидетельница блокады Ленинграда.

«Вчера днем ко мне зашла А. А. Ахматова. Доктор велел ей пролежать десять дней, но какая же возможность лежать в полном одиночестве, когда надо вести хоть минимальное хозяйство.

Я занялась приготовлением кофе, А. А. сидела молча, глядя полузакрытыми глазами в окно. Такое у нее было скорбное, исстрадавшееся, измученное выражение лица. Почему арестован сын? Я спросила, не в связи ли это с делом Ник. Ник.? «Вот и Вы повторяете, кто-нибудь вам сказал, обыватели только шушукаются, сплетничают и все абсолютно ко всему равнодушны, никому ни до кого дела нет. Разве для ареста нужны причины?»»

«В чем «преступления» этих лиц, «недостойных быть советскими гражданами»? В том, что они уехали за границу»

Лев Николаев, 38 лет. Медик, антрополог и анатом, доктор медицинских наук, профессор.

«Часа через три наступит новый год. Готов ужин, но настроение духа не праздничное. Я только что прочёл последние номера газет и не могу думать ни о чём другом, как о политике. В «Правде» (от 30 декабря) напечатан отчёт заседания Академии наук СССР, на котором были исключены академики Чичибабин и Ипатьев. В чём «преступления» этих лиц, «недостойных быть советскими гражданами»? В том, что они уехали за границу, поступили на службу к каким-то промышленным фирмам и отказались вернуться в СССР.

<…> Выходит, что все граждане в СССР, и старые, и молодые, являются на положении мобилизованных. Они не имеют права жить за границей без разрешения советской власти, обязаны по первому же зову вернуться обратно на родину. <…>

…В модной у нас пьесе «Платон Кречет» талантливый хирург, спасший смелой операцией жизнь наркому, получает в награду заграничную командировку. Любому иностранцу подобная «высшая» награда показалась бы по меньшей мере странной. Ведь в других странах люди привыкли свободно разъезжать вдоль и поперёк Европы и всех пяти частей света: лишь бы были деньги, поезжай куда хочешь. А у нас удаётся вырваться из-за колючей проволоки, которой обтянуты границы СССР, только тем удачникам, которым посчастливилось спасти какого-нибудь наркома!

Эту пьесу смотрели десятки тысяч зрителей, все настолько привыкли к создавшемуся гнусному, позорному положению, что никому не приходит в голову, что заграничная командировка — это не награда, а неотъемлемое право каждого гражданина, а тем более научного работника, что это право, которое добыл русский народ уже более трёхсот лет тому назад!..

Ну, вот и довольно: написал это, и на душе стало немного легче. Близится полночь. Пора идти встречать Новый год».

«Кончается 1937-й год. Горький вкус у меня от него»

Елена Булгакова, 44 года. Третья жена писателя и драматурга Михаила Булгакова, хранительница его литературного наследия. Основной прототип Маргариты в романе «Мастер и Маргарита».

«Кончается 1937-й год. Горький вкус у меня от него. У М. А. температура упала. Едем к Оле встречать Новый год».

«Ездила сегодня к прокурору. Сначала он со мной и говорить не хотел»

Татьяна Булах-Гардина, 34 года. Актриса, поэтесса. Ее брата Глеба арестовали в ночь на 20 сентября 1938 года.

«С 15-го жестокие бесснежные морозы. Боюсь, что померзли мои сирени, фиалки, флоксы и розы. Жаль и трудов, и их красоты. Сегодня метет. Скорее бы снег закрыл землю. 23-го ездила в Татьянино. Замерзла до жути. Поезд опоздал и туда и обратно на 1 ½ часа. В вагонах не топлено. И так будет всю зиму, потому что топливный кризис.

Пол покрыт ледяной коркой: рвались отопительные трубы, и водой заливало вагоны. В этом году и у нас в доме холодно. <…>

Как-то Глеб? Я 19-го была у прокурора. Он как раз знакомился с заключением экспертизы. Предложил прийти через 10 дней и сказал, что в середине января будет суд, а вначале я смогу передать Глебу теплые вещи.

Сегодня ездила и искала ему шапку. Ничего не нашла. Опять в магазинах торгуют только пуговицами, галстуками, сумочками. Никаких предметов первой необходимости. В Пассаже за шелковыми носками очередь человек в шестьсот.

С провизией лучше. Но тоже очень скучно. А между тем фабрики обуви, трикотажа, текстиля работают в три смены. Но все идет или на военные заготовки, или за границу».

Через четыре дня Татьяна пишет:

«Ездила сегодня к прокурору. Встретила его в общей комнате. Сначала он со мной и говорить не хотел. Мне стало так тяжело, что опять затягивается неизвестность, что к глазам подползли слезы. Стою, бормочу о том, что зима, что Глеб раздет. Вмешался какой-то седой моряк. И вдруг Григорьев говорит: «Ну, ладно. Приходите 3-го, я дам разрешение на передачу зимних вещей». Слава Богу, что хоть этого удалось добиться.

<…> Не удается мне отдохнуть. А устала я очень. И маму поддерживать, чтоб не впала в черную тоску, и Влад. <…> Тяжелый у меня был год!»

«Меня действительно могут взять, и тогда уже никто не заступится»

Михаил Пришвин, 64 года. Писатель

«В Загорске широко распространился и перекинулся в Москву слух, будто меня с сыном «взяли». Лева возмущен, ему тяжело думать, что вот посмели же и о мне говорить и что, надо полагать, и действительно могут взять, и тогда уже никто не заступится и только будут шептать друг другу, что взяли, вот и все. Совершенно как во время чумы и еще хуже: там хоть карантины устраивают, против этого люди беспомощны. Какой-то падеж человеческий».

«…Газетный язык и речи о счастливой стране и великом вожде стали похожи на склерозные сосуды: слова эти о счастье потеряли всякую гибкость, упругость…

Легенда о моем аресте наполнила весь Загорск. Она возникла из-за того, что после выборов я сел в свой автомобиль и со мной Илюша с ружьем: Илюшу приняли за охранника, а МашкуРечь идет о машине М-1, известной как «Эмка» и выпускавшейся на Горьковском автозаводе с 1936 года. В народе ее называли «воронком»: на такой сотрудники НКВД перевозили арестованных. мою за черного ворона.

Встретили Новый год под радио. И можно бы и не под радио, можно было просто пожелать хотя бы друг другу здоровья. Но мы держались радио из-за часов, думали, что дурак, произносящий тостНовогодние поздравления перед наступлением 1938 года читал по радио диктор. Поздравления Сталина с 1936 года печатались в газетах 1 января., окончит речь до боя часов на башне и мы при двенадцатом ударе закроем радио и скажем свое. Но дурак забыл о часах и так бубнил, что мы не слыхали боя и, не доверяя своим часам, простояли в ожидании конца речи дурака 5 минут уже в новом году.

Дурак для государственного дела оказался не так уж глуп: благодаря его речи мы забыли лично о своем и вынуждены были начать год выслушиванием пожеланий счастливому плаванию по каналу Москва — Волга, счастливой деятельности Верховному Совету и создателю его Сталину.

Дурак-то умнее нас умных оказался: не мы одни, а миллионы людей под речь его пропустили бой часов их личного счастья. Поняв ошибку через 5 минут в Новом году, мы несмело и растерянно пожелали друг другу здоровья. А о счастье и вовсе забыли: дурак нас обошел».

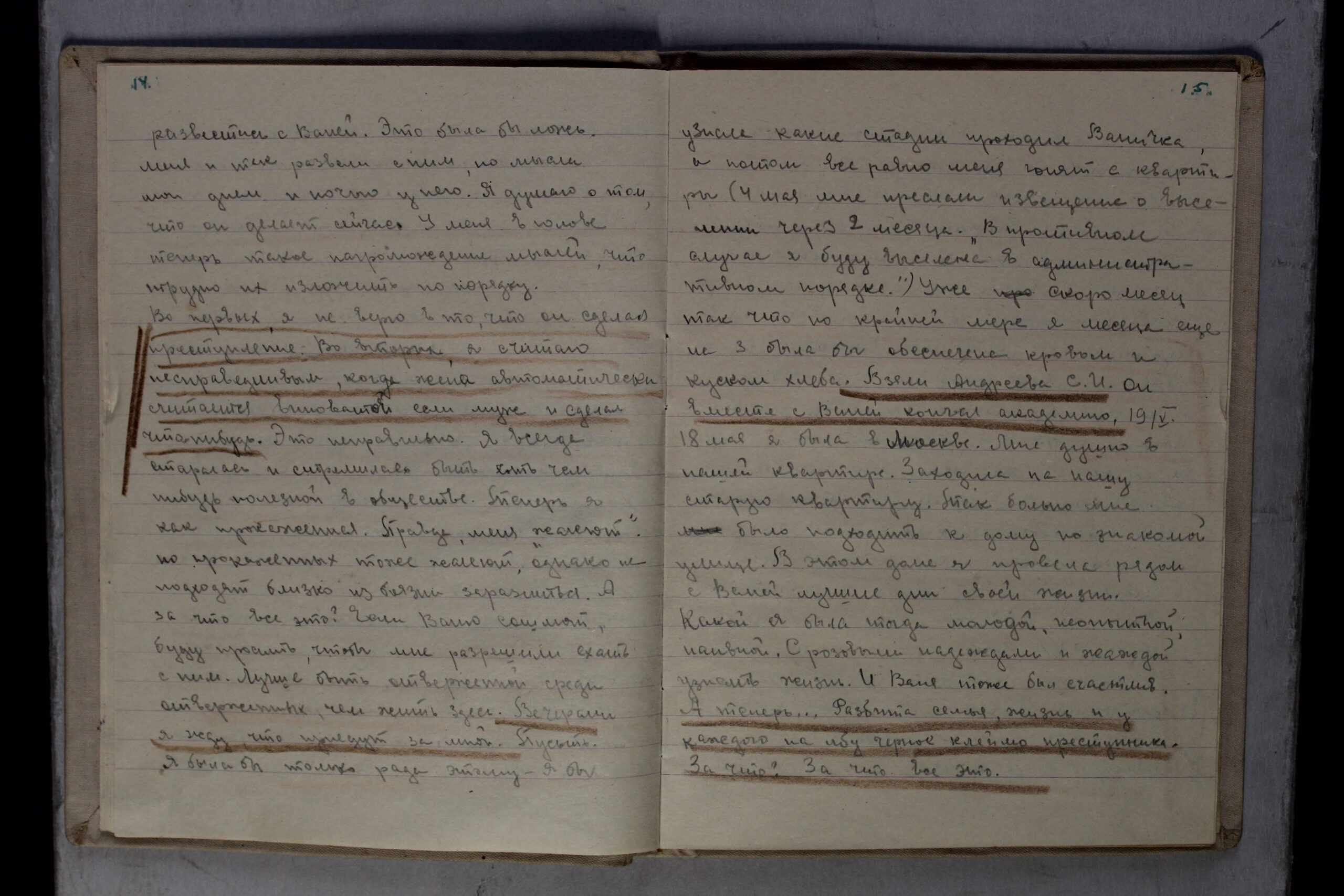

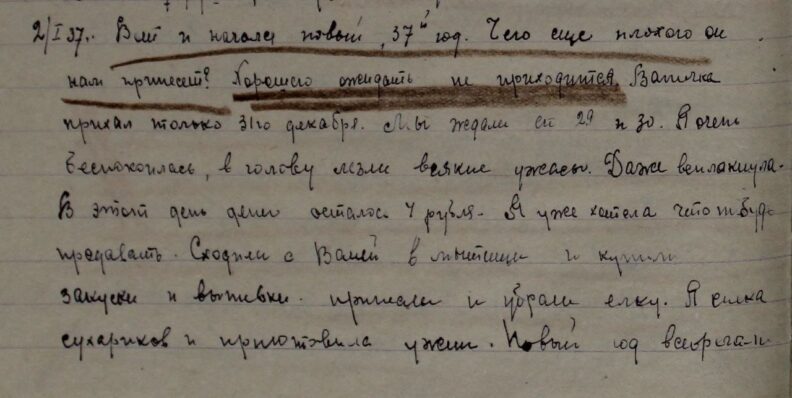

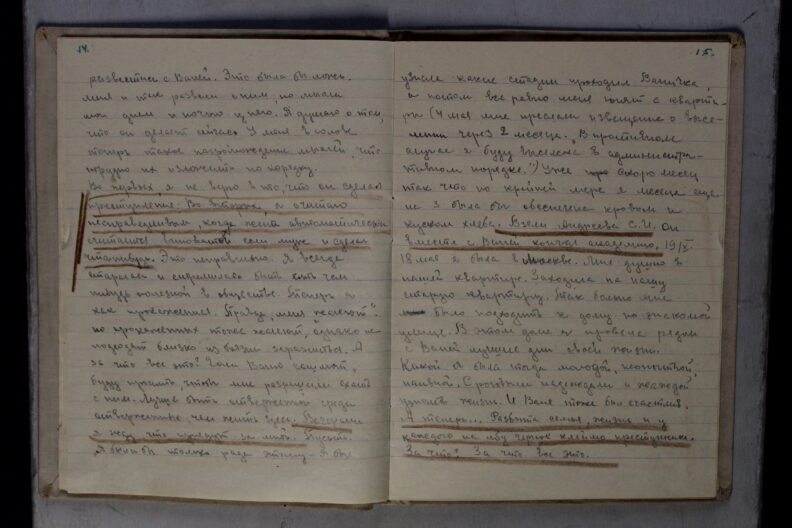

«Вот и начался новый «37» год. Чего еще плохого он нам принесет?»

Людмила Калнина, 25 лет. Дневник предоставлен «Мемориалом»

2 января 1937

«Вот и начался новый «37» год. Чего еще плохого он нам принесет? Хорошего ожидать не приходится,» — писала в дневнике 25-летняя жительница подмосковных Мытищ Людмила Калнина.

Настроение у девушки было тревожное: незадолго до нового года ее супруга Ивана исключили из партии, обвинив в дружбе с троцкистами. Вскоре и саму Людмилу вычеркнули из списков, по которым она собиралась пойти на съезд в Кремлевский дворец: «Теперь меня будут обходить как чумную. Все это еще больше роднит меня с Ванечкой. Больше общественной работой заниматься не буду. Просто свиньи».

Накануне 1937 года Людмила слушает пластинки ВертинскогоАлександр Вертинский — русский и советский эстрадный артист, киноактер, композитор, поэт и певец, кумир эстрады первой половины XX века.

В 1937 году находился в эмиграции, В СССР ему разрешили вернуться только в 1943 году. Несмотря на огромную популярность и концерты, пластинки Вертинского в Советском Союзе почти не издавали.

, ездит за елкой и новогодними подарками. «Ванечка приехал только 31 декабря. Мы ждали его 29 и 30. Я очень беспокоилась, в голову лезли всякие ужасы. Даже всплакнула. В этот день осталось 4 рубля. Я уже хотела что-нибудь продавать. Сходили с Ваней в Мытищи, купили закуски и выпивки. Принесли и убрали елку. Я съела сухариков и приготовила ужин».

Праздник получается невеселым: «Горели свечи на елке, и мы пели «Капитан, капитан- улыбнитесь…», а Ванечка лежал на диване грустный-грустный».

В апреле 1937 Ивана арестовывают, но Людмила не верит в виновность мужа: «Нет, ничто не убедит меня, что Ваня предатель. Этому я никогда не поверю. Если меня вышлют, то не все ли равно где мне голодать - здесь или в Сибири?»

В ноябре 1937 года Людмила с большим трудом устраивается закройщицей на швейную фабрику. Девушка пишет в дневнике: «Нет, праздники не для меня. Трудно представить себе, что я не увижу Ванечку, может быть, несколько лет. Зачем тогда жить? Для кого? На работе заметили, что за дни праздников я осунулась».

Через месяц Людмиле сообщают, что Ивана отправили в лагерь на десять лет. На самом деле, как станет известно позже, 10 декабря 1937 года Иван Калнин был приговорен Военной коллегией Верховного суда к расстрелу.

Людмила чувствует себя брошенной, а 12 декабря 1937, в день выборов в Верховный совет 12 декабря, пишет в дневнике: «Фарс во Всесоюзном масштабе». Через несколько месяцев, когда Людмилу арестуют как члена семьи изменника родины, следователь подчеркнет эту запись двойной красной чертой: дневник будет приобщен к следственному делу.

Незадолго до своего ареста Людмила заходила на старую квартиру, где жила с мужем. Она писала: «Так больно мне было подходить к дому по знакомой улице. В этом доме я провела рядом с Ваней лучшие дни своей жизни. Какой я была тогда молодой, неопытной, наивной. С розовыми надеждами и жаждой узнать жизнь. И Ваня тоже был счастлив. А теперь… разбита семья, жизнь, и у каждого на лбу черное клеймо преступника. За что? За что все это».

«Приснился сон, что я сошел с ума, сижу в вагоне, меня куда-то везут, а я кричу»

Александр Афиногенов, 33 года. Драматург. Летом 1937 года Афиногенова исключили из партии и Союза писателей, но, вопреки его ожиданиям, не арестовали.

«Ездили в Москву, как всегда вернулись поздно. Был в парткоме, там встретил знакомых по МХАТу, говорили обо всем, обо мне тоже. Отношение ко мне исключительно теплое, все надеются на восстановление, секретарь парткома говорит, что он уже беседовал в райкоме, и мое дело на очереди, меня скоро вызовут.

Опять волной поднялись надежды! И хоть я умышленно глушу их в себе, не даю очень разыграться впечатлениям, не смог отказать себе в удовольствии помечтать о возможности скорого восстановления, гораздо более скорого, чем это, наверное, будет в действительности. Но надо же дать отдых вечно напряженной голове.

И так уже вчера приснился сон, что я сошел с ума, сижу в вагоне, меня куда-то везут, а я кричу что-то и рву на себе волосы и бросаю их за окно, и все кругом вертится бессмысленно и дико. Проснулся от испуга, везде тишина, только потрескивают доски дома на морозе…

Зажег лампу, стал читать Тургенева, успокоился, не давая себе ни минуты времени возвратиться к этой для меня мысли… Вот, черт возьми, подхватил манию! И почему? Никаких симптомов, а просто щемящий страх — потерять сознание мира, выключиться из жизни и жить жизнью безумного, может быть, даже довольного собой! Вот ведь в чем трагедия! И знать не буду, что с ума сошел…»

«Не ходите — священника арестовали — церковь полна, но службы не будет…»

Софья Дрыжакова, 65 лет. Жена уездного врача и мать четырех сыновей

«Разнообразен мой день иногда — вот завтра водоосвящениеИмеется в виду Великое освящение воды, которое совершается 19 января, в праздник Крещения. , вечером радио, «На берегах Невы», и в ночь в церковь. Крещенье…

<…> И пошли ночью… и почему-то смутно, темновато — вперед — назад молча шли люди — оглядывались, не торопились туда, не то оттуда, пока на полдороге в кучке остановившихся услышали: «Не ходите — священника арестовали — церковь полна, но службы не будет…» Охи-ахи — повернули и мы — и, право, призраком тревоги «гнало» и нас, не объяснимо бы, кажется…»

«Хожу грустный, опечалило меня мое снятие с работы по причине осуждения родственника»

Николай Белоусов, 24 года. Токарь, студент рабфака, рабкор газеты «Большевик». В ноябре 1937 года был призван на службу в Красную армию, после обучения получил должность помощника политрука. Орфография автора сохранена.

«Хожу грустныи и не веселыи, так опичялило миня, мое сняте с работы по причине, осуждение родствиника. Ниохота много писать, все не скажишь хочу сирдить не только на сибя но и на своих товарищеи, которые не в чем не повины. Черт возьми, что ожидать завтре, все минует както нехорошо, и во всем я самже виноват. Мне снова, в третий раз охота взяться за книги Островского Николая, которые-бы прибавили у миня силы и мужества. А какая холодная грусть»

«Здравствуй Новый год 1938 прениси мне одно отличнои учебы в Красной Армии. В любви с Шурои мне не повизеть и о этом помоги мне забыть хотя Шуру я так любил и пропольжаю любить. Весь день прошол назометно. Утром ходили пилить дрова, а после я писал заметку в «Красную Звезду».<…> На Новый год родные и знакомые приходять многие, а ко мне не кто, мне както обидно, даже не товарещу не Шура, не кто не пришол, а только их я ожидал. Неохота писать, вжизни много прорех. Да».