Доносы и государственный террор

Доносы не были движущей силой арестов — они происходили по плану, который оперативникам спускали сверху.

«Создавать уголовные дела и продюсировать формы политических преступлений — работа органов. Доносы были лишь некоторым эхом, реакцией общества на государственный террор», — считает исследователь «Мемориала».

Однако доносы все-таки писались в огромном количестве. И одно из главных «открытий» сталинского террора заключается в том, что люди писали доносы не только из корысти, зависти или мести, но и из страха — из собственного страха перед репрессиями.

«Советские граждане писали доносы прежде всего потому, что в обществе культивировалась соответствующая атмосфера: поиск врагов, ощущение опасности — не проинформируешь ты, настучат на тебя», — объясняет исследователь «Мемориала».

«Черта» писала о том, как в сознании людей, лояльных к власти и ее репрессивным действиям, поддержка сочетается с леденящим душу страхом. И чем сильнее этот страх, тем сильнее и желание реализовать свою лояльность режиму, выразить поддержку. Донос становился формой защиты от этого страха, способом перенести его на другого.

Страх государственного террора провоцировал и прагматику отчаяния: «Умри ты сегодня, а я завтра» — об этой логике писал Александр Солженицын в своем «Архипелаге ГУЛАГ».

Доносы никого не спасали от репрессий. Напротив, доносчики, выделяя себя из общей массы, оказывались на виду у карательных органов и нередко отправлялись в лагеря раньше тех, на кого писали доносы.

Что касается тематики доносов, она, как правило, соотносилась с эпохой: «Донос обычно отражал публичные государственные кампании по поиску врагов — зарубежных шпионов, людей «неправильного» происхождения, имеющих связь с родственниками за границей, и антисоветскую агитацию в самом широком смысле», — отмечает исследователь «Мемориала».

Во второй половине 1930-х доносчики боролись со шпионами и «бывшими» — то есть людьми с чуждым социальным происхождением. Вокруг 1936 года появляется «критика сталинской конституции».

В годы Великой Отечественной войны люди начинают доносить на тех, кто выказывал «пораженческие настроения» и «ожидал прихода немцев».

«В первые месяцы войны, когда шли бои за Москву, большая часть горожан была уверена, что город вот-вот падет или его сдадут. В эти недели совершенного непонимания много чего было сказано — и весной 1942 года обвинения догнали людей», — рассказывает исследователь.

В 1950-е годы, когда после смерти Сталина уголовные дела стали пересматривать, а осужденных по ним — реабилитировать, доносы часто вымарывали из материалов. Отчасти это делали для того, чтобы защитить автора доноса, но в основном — чтобы сохранить секретность оперативной работы. Несмотря на это, в архивах сохранились тексты доносов, написанные от руки или набранные на печатной машинке.

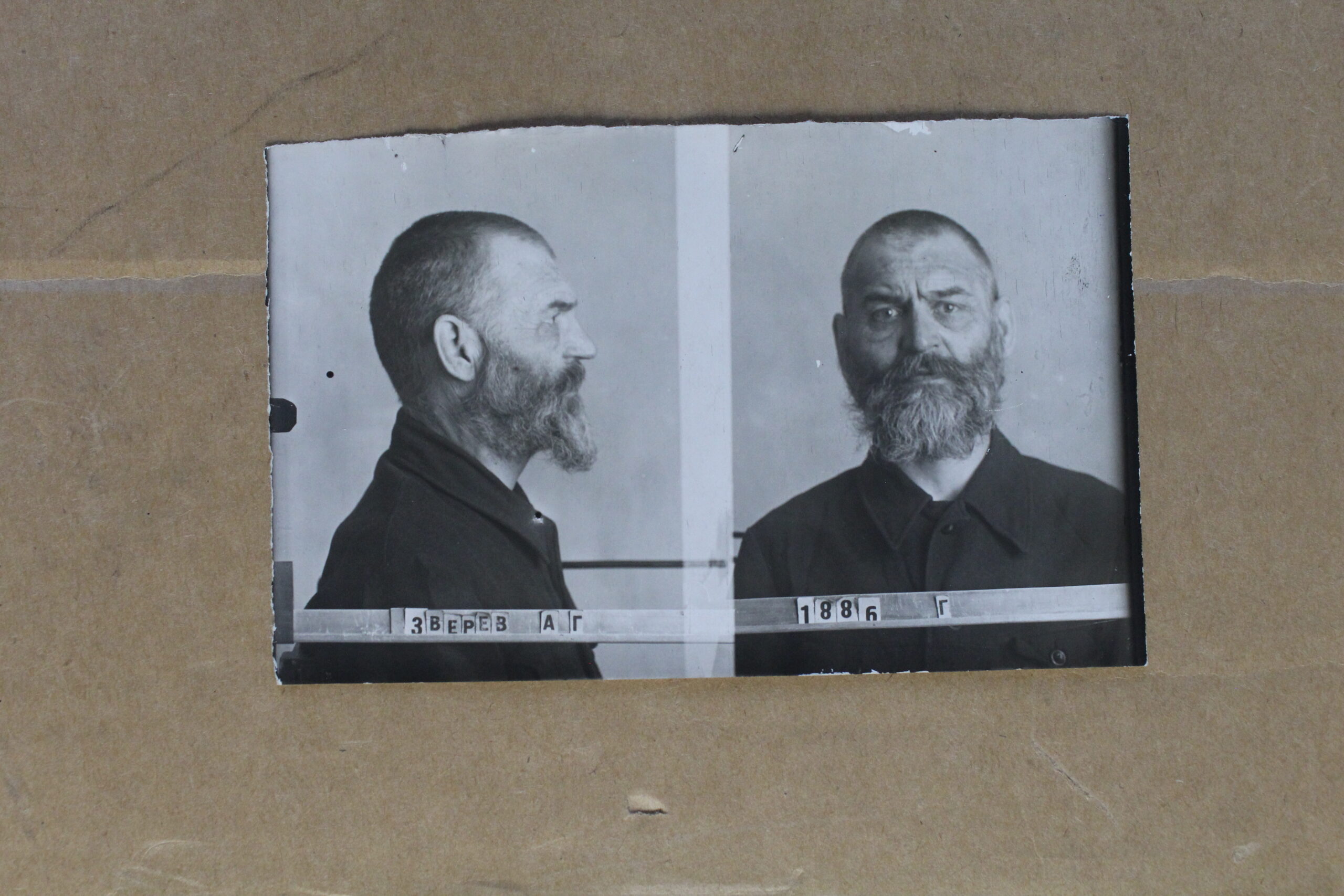

Донос по-соседски

Осенью 1936 года 21-летний Владимир Беляев написал уполномоченному НКВД Сокольнического района Москвы заявление, в котором просил «заняться выяснением личности Беккера Владимира Владимировича, проживающего в селе Богородском по Игральной улице, дом 17».

Владимир Беккер, 61-летний бухгалтер, поселился в этом доме пять лет назад. По словам Беляева, «близкими знакомыми» они с соседом не сделались, но Беккер «считал возможным» разговаривать с ним откровенно — и якобы в этих разговорах «всегда скатывался к критике существующего строя и порядков».

«Несколько раз [Беккер] читал мне басни своего собственного сочинения. Басни эти носили характер злобных пасквилей на советскую власть. Одна из них пародировала выступление товарища Сталина на “Съезде колхозников”», — пишет Беляев в органы.

К доносу Владимир Беляев приложил рукопись книги «На заре новой жизни. Социальная утопия», которую написал неугодный сосед: «Эта книга зовет к анархическому строю и направлена против существующего строя. Современный социалистический строй в СССР, по мнению автора, является строем, при котором обеспечиваются минимальные средства к существованию при максимальном давлении личности. Если, прочитав книгу, отбросить все наносное, то книга будет прямым призывом к свержению существующего строя». Молодой человек завершает донос просьбой быстрее вернуть ему рукопись, чтобы он передал ее автору, «не возбуждая подозрения».

В ноябре 1936 года Владимира Беккера арестовали, обвинив по статье 58 п.10 — контрреволюционная деятельность или призыв к ослаблению и свержению Советской власти. Именно по этой статье больше всего людей сидели по политическим мотивам. В анкете, приложенной к материалам уголовного дела, указано, что у мужчины «слабое здоровье».

На допросе Беккер признает, что в молодости «был сильно увлечен анархическим движением», а свое нынешнее отношение к советской власти называет «сочувственным». Написание басен мужчина отрицает, а про рукопись говорит, что она пропала у него из дома. Позже добавляет, что, возможно, он дал ее Беляеву — вместе с другими книгами.

— Подтверждаете ли вы, что написанная вами книга носит явно контрреволюционный характер? — спрашивает Беккера следователь.

— Нет, я данного заключения не признаю, так как она написана без всякого отношения к существующей власти и представляет собой плод досужих мечтаний об улучшении жизни человечества на Земле, — отвечает Беккер.

Через месяц следствия Беккера обвинили в антисоветской агитации — для этого хватило показаний двух свидетелей и рукописи, переданной доносчиком.

В обвинительном заключении сказано, что мужчина пишет контрреволюционные произведения и читает их своим знакомым, а в своей книге Беккер «всячески ругал советскую власть и призывал к свержению существующего строя». Его приговорили к пяти годам ссылки в Казахстан.

Беккер прожил там всего несколько месяцев и 27 сентября 1937 года умер. От чего именно — в справке о смерти не указали. В декабре 1995 года в дело Беккера подшили справку о реабилитации: мужчину признали невиновным.

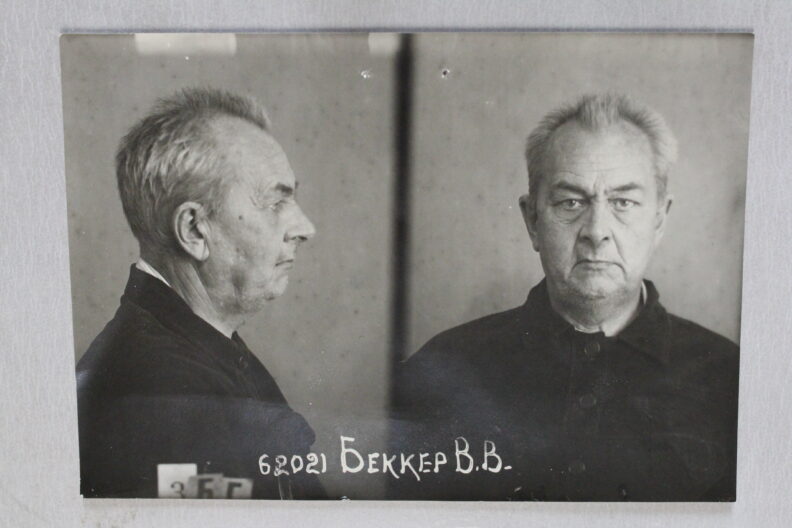

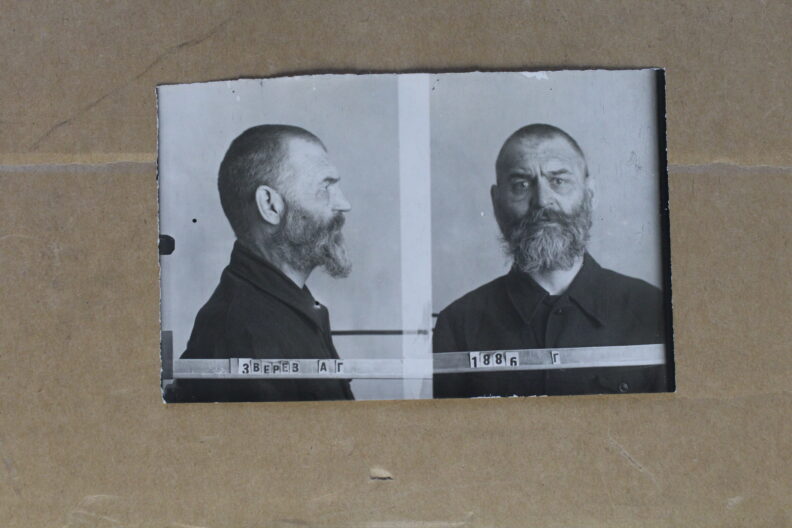

Сын — на отца

«Темное прошлое моего отца Зверева Александра Григорьевича, учителя Кунцевского района Московской области, а также не менее подозрительное поведение его в настоящее время заставляют меня думать о том, что отец мой является врагом народа», — писал Лев Зверев Комитету ВЛКСМ 14 декабря 1937 года.

Молодой человек решился на донос после разговора с матерью, учительницей начальной школы. Она рассказала сыну, что его отец «до революции состоял в партии эсеров и от февраля до октября 1917 года был начальником полиции в Сызранском уезде».

Лев Зверев добавляет, что брат увидел у отца наган — и якобы отец заявил, что он — «тайный агент НКВД, поэтому в ношении оружия нет ничего предрассудительного».

«Суммируя эти факты, я, также обратив самое серьезное внимание на международное и внутреннее положение в нашей стране, пришел к вышеизложенному заключению», — пишет Лев Зверев. Молодой человек добавляет, что уже заявил на отца в органы НКВД, но «покамест отец находится на работе и не арестован».

Уже через две недели у Александра Зверева, 51-летнего учителя русского языка Румянцевской средней школы, прошел обыск, мужчину арестовали и поместили в Таганскую тюрьму в Москве.

В характеристике от школьного руководства говорится, что Зверев «относился к своей работе плохо и получил низкую успеваемость, не реагировал на нарушение дисциплины учениками, чем способствовал развалу школы. На политзанятия не являлся, а если и бывал, то вел себя дезорганизующе».

На первых же допросах Зверев без сопротивления перечисляет имена и фамилии знакомых эсеров и сообщает, что в 1917-1918 годы был эсером. Но через несколько месяцев он отказывается от своих показаний, потому что они «были подписаны под влиянием физического воздействия, угроз и оскорблений».

Зверев говорит, что оклеветал себя: «Следствие настойчиво требовало от меня, чтобы я согласился признать контрреволюционную организацию, и я был вынужден подписать все, что от меня требовало следствие». Мужчина заявляет, что создал вымышленную эсерскую организацию — «во избежание дальнейших издевательств и угроз по отношению ко мне».

— Чем вы докажете, что к вам применялось физическое воздействие, угрозы и оскорбления? — Спрашивает следователь.

— Честным словом советского учителя, проработавшего 30 лет, — отвечает Александр Зверев. Он настаивает, что никакой контрреволюционной деятельности он не вел, а показания всех свидетелей называет ложными: «Я покончил с эсеровскими взглядами в 1917 году». Следователь трижды повторяет, что «вы говорите неправду», но Зверев стоит на своем.

В марте 1939 года Александру Звереву предъявили обвинение: «Будучи враждебно настроенным по отношению к советской власти, Зверев подготовлял террористические акты над руководителями ВКПб и советской власти». Учителя приговорили к пяти годам исправительно-трудового лагеря.

Впоследствии окажется, что от своих показаний отказались и другие арестованные по этому делу, и свидетели. В 1956 году военный трибунал прекратил дело Александра Зверева за отсутствием состава преступления.

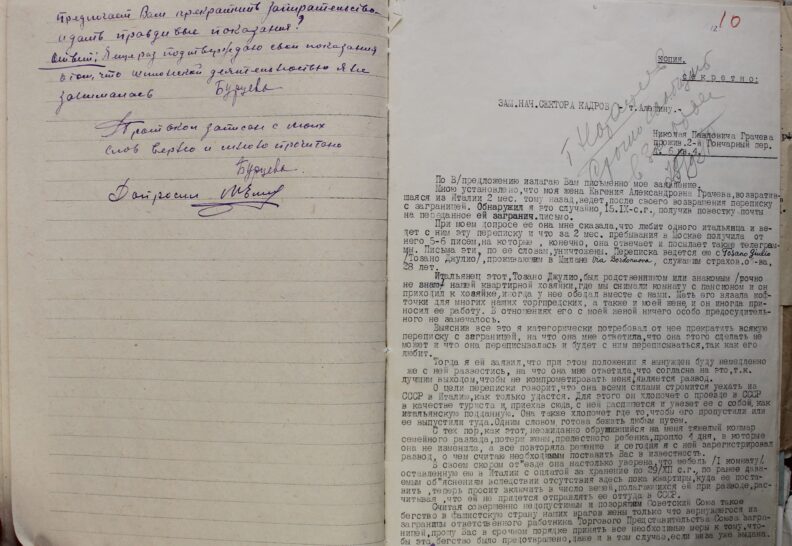

Донос обиженного мужа

Николай Грачев работал бухгалтером советского торгового представительства в Милане с 1934 по 1937 годы. Вместе с ним в Италии жила его супруга Евгения — она была секретарем-переводчицей торгового представительства, а также машинисткой-счетоводом и техническим секретарем консульства. Там женщина влюбилась в служащего страхового общества Джулио Тозано, решила выйти за него замуж и уехать из Советского Союза. Николай решил этого не допустить и написал донос.

«Мною установлено, что моя жена Евгения Александровна Грачева, возвратившаяся из Италии два месяца тому назад, ведет после своего возвращения переписку с заграницей. <…> Переписка ведется с Тозано Джулио. Я категорически потребовал от нее прекратить всякую переписку с заграницей, на что она мне ответила, что сделать этого не может, так как его любит», — докладывал Николай Грачев заместителю начальника сектора кадров в сентябре 1937 года.

К этому времени Грачевы уже официально развелись, но Николай переживает, что бывшая жена уедет из СССР: «Считаю совершенно недопустимым и позорящим Советский Союз такое бегство в фашистскую страну наших врагов <…> Прошу вас в срочном порядке принять все необходимые меры к тому, чтобы это бегство было предотвращено, даже и в том случае, если виза уже выдана».

Грачев давит на то, что Евгения «хорошо знает порядки советских учреждений за границей и, оказавшись в Италии в полной зависимости от фашистов, легко может быть использована ими для своих подлых целей». Мужчина добавляет, что годовалая дочь Евгении в случае, если мать переедет в Италию, «получит фашистское воспитание, будет ходить в фашистскую школу и состоять в фашистском союзе, куда загоняют там всю молодежь».

Уже в ноябре 31-летнюю Евгению Грачеву арестовали. На допросах выяснилось, что в Милане она брала уроки музыки у музыканта, который состоял в фашистской партии. Евгения подтвердила, что действительно хотела остаться в Италии, чтобы жить вместе с Джулио Тозано. В материалах дела сказано, что «Грачева сожительствовала с ним и имеет от него ребенка».

В декабре 1937 года Евгению Грачеву обвинили «в контрреволюционной шпионской деятельности в пользу Италии» и приговорили «с первым отходящим этапом» сослать на пять лет в исправительно-трудовой лагерь в Караганде.

Из-за войны Евгению оставили в лагере до августа 1946-го, и она провела в заключении девять лет — почти вдвое больше положенного по приговору.

На свободе Евгения Грачева провела меньше трех лет: в 1949-м ее снова арестовали и сослали в село Долгий Мост в 350 километрах от Красноярска. В 1953 году Грачеву освободили и сняли судимость, но спустя два года дело пересмотрели и оставили ее на оперучете как «представляющую оперативно-справочный интерес». В мае 1956 года Грачева написала обращение, где просила о реабилитации — «чтобы хотя бы на старости лет для меня и для моих детей, наконец, восторжествовала справедливость».

Через несколько месяцев дело Грачевой прекратили «за недостаточностью улик» и выслали ей справку о реабилитации. А еще через год Евгения попросила вернуть ей изъятую при обыске пишущую машинку «Унвервуд». Машинку уже сдали в госфонд, но Грачевой возместили ее стоимость — 600 рублей.

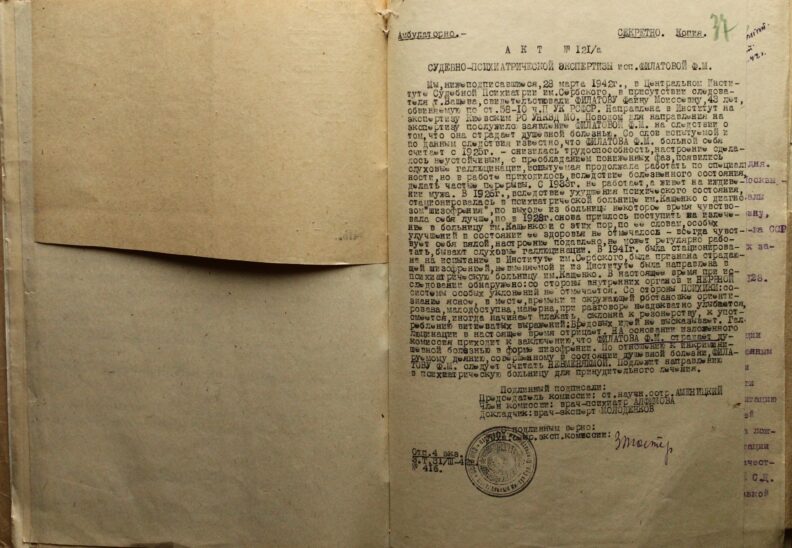

Донос от соседки

Осенью 1941 года Уполномоченный НКВД 6-го отделения милиции в Москве получил письмо от гражданки Смирновой. Женщина «считала своим долгом» донести на соседку по коммунальной квартире на Арбате — 41-летнюю Фаину Филатову, безработную жену сотрудника Наркомфина. Смирнова писала, что отношения с соседкой у нее были ровные, хотя «в политических взглядах они никогда не сходились».

«Когда грянула война, вот тут-то я и увидела, что она [Филатова] за человек. С первых дней войны, когда ее просили подежурить, она отказывалась, ссылаясь на плохое зрение. <…> Когда в фонд обороны сдавали облигации, то она говорила: «Начинается нищенствование. Вояки не могли заготовить за 24 года». Когда у нас были временные неудачи на фронте, то гражданка Филатова усиленно распространяла антисоветские слухи. Она утверждала, что правительство во главе со Сталиным сбежало, оставив народ на произвол судьбы. Все это она говорила с таким торжеством. Когда вся страна слушала по радио 6 ноября дорогой каждому советскому человеку голос товарища Сталина, она говорила: “Какие вы все наивные, а вы уверены, что это действительно говорил Сталин?” Передачу по радио Филатова называет брехней», — писала Смирнова о соседке.

Филатова, как следовало из доноса, «старается создавать панику, уговаривая уничтожать все советские документы, деньги» и якобы «не теряет надежды, что весной Гитлер все-таки побывает в Москве».

24 января 1942 Фаину Филатову допросили, через неделю — арестовали за то, что она «систематически среди жильцов дома проводила антисоветскую агитацию, клеветала на руководство КПСС, распространяла ложные слухи и высказывала пораженческие настроения».

Обвинение строилось на показаниях трех свидетельниц-соседок. Параллельно следствие установило, что Филатова — «психически не вполне нормальная личность». Институт имени Сербского провел судебно-психиатрическую экспертизу и выдал заключение: у Филатовой — шизофрения, ее «следует считать невменяемой».

Летом 1942 года Фаину Филатову направили на принудительное лечение в 1-ю Московскую загородную психиатрическую больницу (сейчас — Психиатрическая клиническая больница №1 имени Н. А. Алексеева, бывшая имени П. П. Кащенко). После войны, в сентябре 1945 года, врачи обратились в Военный трибунал Москвы и попросили снять с женщины принудительное лечение. Так Фаина Филатова освободилась. В 1964 году суд постановил, что Филатову направили на принудительное лечение необоснованно, и ее дело прекратили за отсутствием состава преступления.

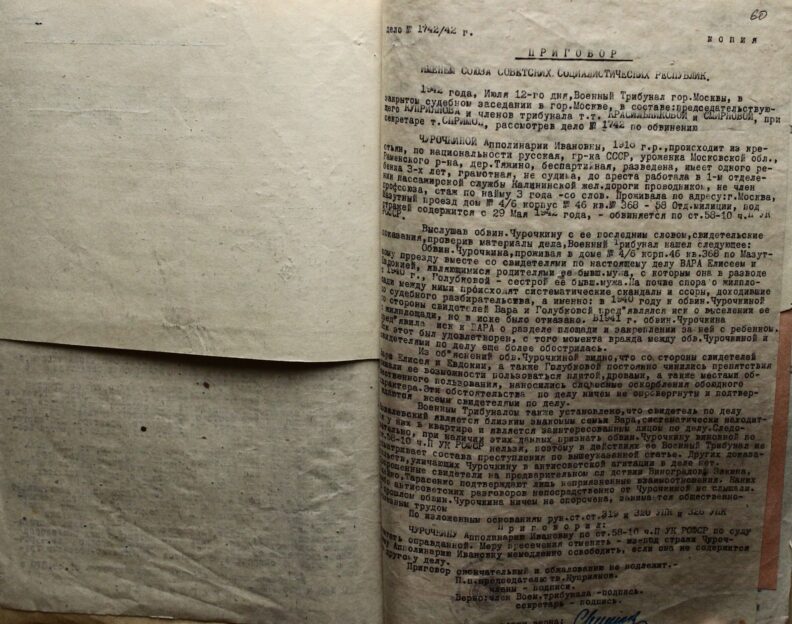

Сосед донес на контрреволюцию

Еще один донос времен Великой Отечественной войны не привел ни к аресту, ни к ссылке, ни к принудительному лечению. Все началось с того, что 23 марта 1942 года житель Мазутного проездаС 1965 года это улица Павла Корчагина в Алексеевском районе Москвы неподалеку от парка Сокольники. в Москве Елисей Вара написал в Совет депутатов Трудящихся Ростокинского района:

«В квартире 368 совместно проживает гражданка Чурочкина Аполлинария Ивановна без определенных занятий, нигде не работает, материальными средствами не стесняется. Чурочкина хулиганит <…> Она заявляет, что этой власти не признавала. “Я жду другой власти. Вы дураки-старики, нужно организованно идти против власти и Сталина, и всем коммунистам повыдергивать языки и повесить на деревьях”. Есть свидетели, которые слышали, как Чурочкина разлагает массы контрреволюцией».

24-летняя Аполлинария Чурочкина после развода в одиночку воспитывала трехлетнюю дочь Любу и работала в пассажирской службе Калининской железной дороги проводников. Через два месяца после доноса Аполлинарию арестовали и поместили в Бутырскую тюрьму, обвинив в антисоветской агитации пораженческого характера и ожидании прихода немцев.

Своей вины Чурочкина не признала, но следствие сочло, что она «полностью изобличается показаниями четырех свидетелей». При этом один из свидетелей признался, что не слышал от Чурочкиной антисоветских разговоров, а показания других носили личный характер. Один свидетель жаловался, что Аполлинария якобы «не работала и бросала своего ребенка без надзора», а 41-летний Иван Одейко показал, что отношения у него с девушкой были нормальные, но Чурочкина «называла жильцов дома неприличными словами».

12 июля 1942 года Аполлинарию оправдали. Оказалось, что донос написали Елисей и Евдокия Вара — родители бывшего мужа Аполлинарии, с которым она развелась в 1940 году. Свидетелем также выступала «гражданка Голубкова» — сестра бывшего мужа Аполлинарии.

На допросе Чурочкина рассказала, что родители и сестра бывшего мужа мешали ей пользоваться плитой, дровами и местами общественного пользования, оскорбляли. Слова девушки подтвердили все свидетели.

Суд выяснил, что у членов семьи регулярно возникали ссоры, которые доходили до суда. В 1940 году родственники бывшего мужа хотели выселить Чурочкину из квартиры, но суд в выселении девушки с ребенком отказал. В 1941 году уже Чурочкина предъявила иск к Вара о разделе площади и закреплении за ней с ребенком жилплощади — и этот иск удовлетворили. Из-за этого вражда между членами семьи обострилась, и Вара решился написать донос.

«Обвиняемую Чурочкину виновной по статье признать нельзя. Поэтому в действиях ее военный трибунал не просматривает составы преступления по вышеуказанной статье. Других доказательств, уличающих Чурочкину в антисоветской агитации, в деле нет», — говорится в заключении следователя.

Военный трибунал постановил: Аполлинарию Чурочкину считать оправданной, меру пресечения отменить, из-под стражи немедленно освободить. В 2008 году Любовь Смирнова — та самая дочь Аполлинарии Чурочкиной, которую ребенком пытались выселить из квартиры, — получила справку о реабилитации матери.